制御は接続不要?! 鍛圧機械展に見る協働ロボの使い方

7月16日~19日の4日間、都内の東京ビッグサイトでプレス機や板金加工機の専門展「MF-TOKYO(エムエフトーキョー)2025」が開かれた。これら機械を使う金属加工の現場も人手不足が深刻で、加工対象物(ワーク)のハンドリング用にロボットを組み込んだシステムが目立った。中でも柔軟な運用が可能な協働ロボットを使った自動化システムの展示には多くの来場者が集まった。

増える協働ロボット提案

MF-TOKYOは日本鍛圧機械工業会などが主催する同分野では国内最大の展示会で、4日間合計で3万1000人以上が集まった。

今回注目を浴びたトレンドの一つが省人化・自動化だ。同分野では以前から産業用ロボットやその他自動化機器が多く使われてきたが、今回展では安全柵なしで運用しやすい協働ロボットを使った展示も増えた。

独自製品と組み合わせる

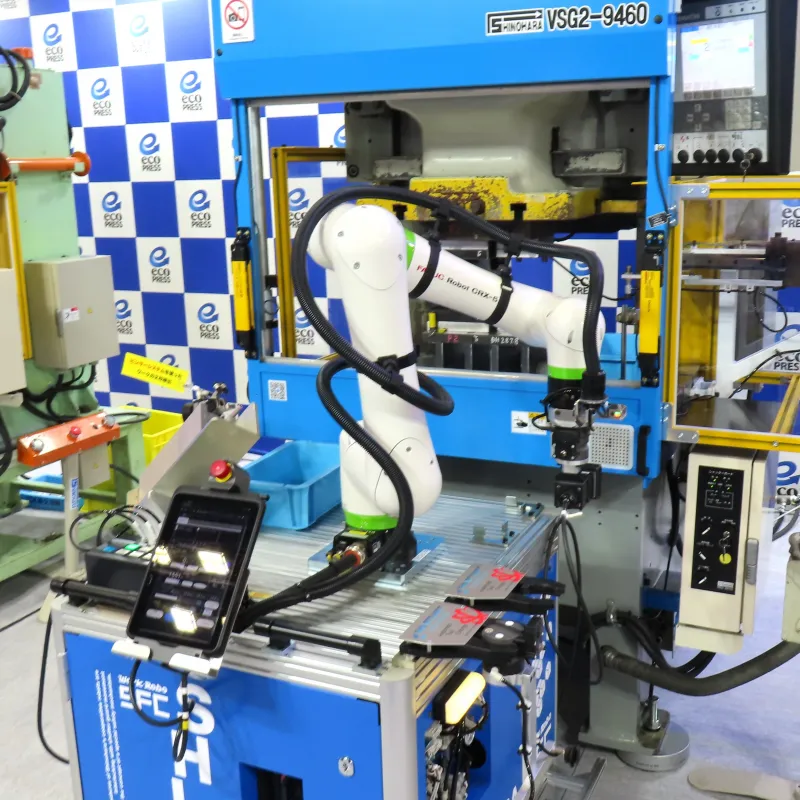

プレス機の改造や点検・保守を専門とするしのはらプレスサービス(千葉県船橋市、篠原正幸社長)は協働ロボットと同社独自の「シャッターガード」を組み合わせた自動化システム「ワークロボSFC」を同展で発表した。

シャッターガードは、人が機械に一つずつワークをセットする「ハンド・イン・ダイ」と呼ばれる単発加工の負荷を低減できる機器。プレス機の前面に取り付けられ、ワークをセットする際の手の出し入れをセンサーで検知して機械を駆動させるため、ボタンを押す動作を省略できる。加工時はシャッターが閉まって物理的に空間を遮断するため、安全性もより高められる。

ワークロボSFCはこのシャッターガードの前に、協働ロボットを置いたシステムだ。人の手と同様に、ロボットアームの出し入れをシャッターガードが検知して加工するため、制御面でプレス加工機と協働ロボットを接続して連携させる必要がない。ロボットの架台はキャスター付きで移動させやすく、100V電源コードと圧縮空気の配管をつなげば使用できる。設置位置を精密に調整しなくても、ロボット側のカメラで機械側のマークを読み取り、相対位置を認識することで動作を補正できる。

「プレス加工の現場は『危険でキツイ』などのイメージがあり人が集まりにくいが、ワークを一つ一つ手でセットするハンド・イン・ダイ加工は少量多品種に対応しやすく産業界に必須のもの。『仕事はあり、機械もあるのに人がいない』というユーザーの困り事を解消したい」と代表取締役専務の篠原清人営業本部長は話す。

AIカメラシステムも活用

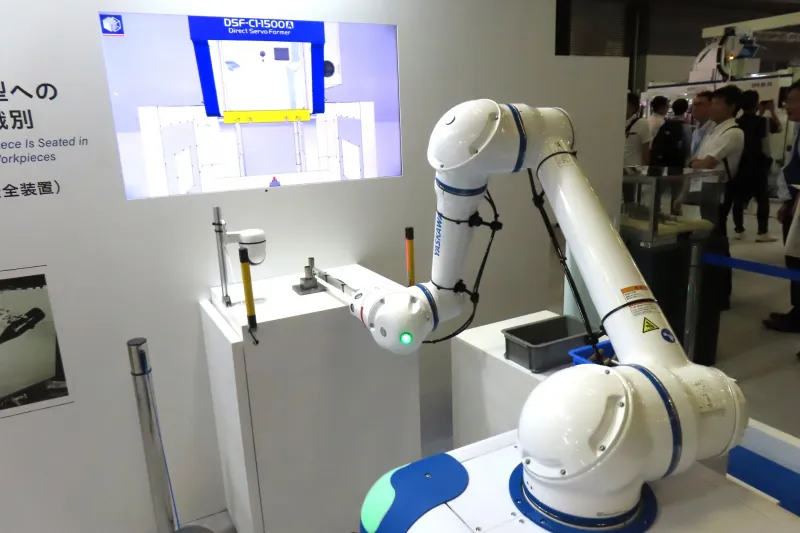

大手プレス機メーカーのアイダエンジニアリングもハンド・イン・ダイ加工向けの協働ロボットシステム「A-1Y」を展示した。こちらも、光線式の安全センサーでアームの出し入れを検知して加工するため、プレス機とロボットとの制御系の接続が不要だ。同社ではそれに加え、人工知能(AI)の活用も提案した。

AIカメラで、容器にばら積みされた円筒形状のワークを自動で認識。ワークの上下と把持位置を判断し、金型に付け外しするデモを披露した。また加工機内を撮影するカメラも設置し、ワークの着座確認や加工済みか否かの判別などを提案した。

「ハンド・イン・ダイ加工を自動化したいとのニーズは大きい。来場者からはとても良い反応をいただいた」と技術担当者は語る。

加工に合わせプログラムを自動生成

板金加工機大手のアマダは、板材を曲げ加工するベンディングマシン用の協働ロボットシステム「CR-010B」を披露した。こちらはCAM(コンピューター支援製造)システムなしでロボット用のプログラムを作成できることが大きな特徴だ。

ベンディングマシンから曲げ加工のプログラムを取り込むと、その加工に合わせた基本動作を自動生成してくれる。ベンディングマシンとの脱着も容易で、日中は人が作業し、夜間は同システムを取り付けて自動運転させることもできる。

「ワークのどこをつかんでどう動かせば良いかなど、基本的な動作は全て自動で作成されるため、あとは細かい位置調整だけすれば曲げ加工を自動化できる。これまでロボットを使ったことがない人でも使いやすいシステム」と営業担当者は話す。

(ロボットダイジェスト編集デスク 曽根勇也)

同じ企業の記事

>>米国の新工場棟で生産能力を増強、国内にも新たに研究開発拠点/ダイフク

>>マザー工場に新工場棟を竣工/ダイフク

>>売上高、利益の中間期過去最高を更新、利益予想は上方修正/ダイフク

>>売上高、利益ともに中間期では過去最高を更新/ダイフク

>>受注額は前年同期比41.2%増、第1四半期は好調な滑り出し/ダイフク

>>受注は減少するも増収増益、長期ビジョンなどを策定/ダイフク

>>マザー工場を再編、2つの工場棟を新設/ダイフク

>>最新の高速・高層自動倉庫クレーンの走行実験を開始/ダイフク

>>[活躍するロボジョvol.25]マテハンシステムの開発を選んでよかった/ダイフク 石原歩実さん

>>マテハン企業で9年連続の売上高世界一に/ダイフク

>>半導体向け好調で通期見通しを上方修正/ダイフク

>>受注高と売上高ともに過去最高を記録/ダイフク

>>ワイヤレス充電システム「D-PAD」の新モデル発売/ダイフク

>>自動化ニーズが高まるベトナムに新会社/ダイフク

>>低床式AGVでもワイヤレス充電が可能に/ダイフク