難しい! でも面白い! 安川電機が描く近未来の工場/小川昌寛 取締役 執行役員 ロボット事業部長

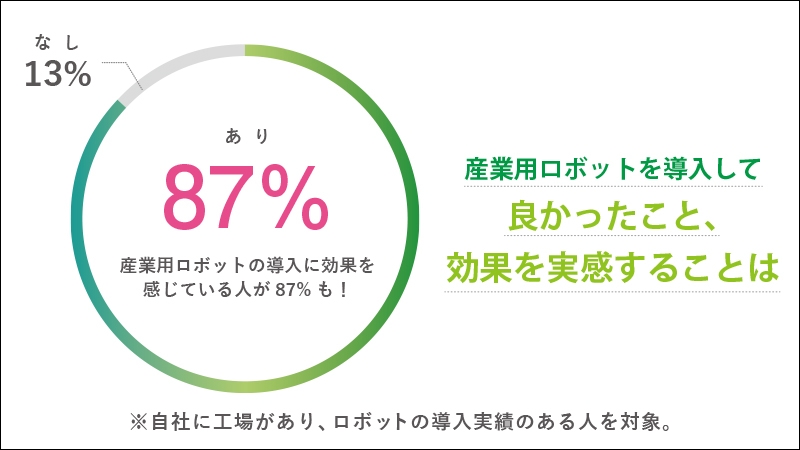

人がロボットに期待すること

――5Gなど外部の技術進化によって、ロボットができることもどんどん変わっていきます。

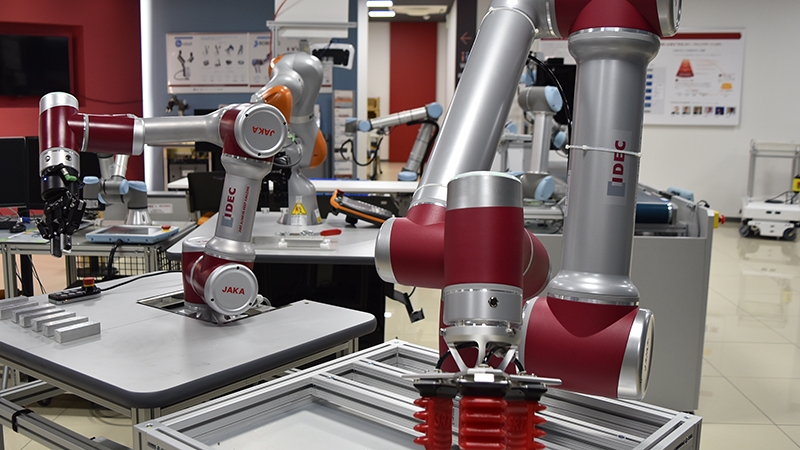

今は協働ロボット以外の産業用ロボットは安全柵に囲われて使われています。しかし、多品種少量生産の適用を本格的に進めるうえでシステムを固定化してしまう安全柵は、大きな障壁になります。

ただ、近年は自動搬送装置(AGV)にロボットを載せて作業をさせる提案も普及し始めました。今後こうしたモバイルロボティクスの発展はさらに重要になるでしょう。まさに自律分散の考え方の象徴の一つです。

――それにしても壮大なビジョンですね。

でも、人々が「ロボット」という物に期待したのは、そういうことじゃないでしょうか。ちゃんと自分で考えて、こっちがやってほしいと思っていることを多少の困難や環境の変化があってもきちっと達成してくれるロボットです。

あらかじめプログラムで動作が決められているロボットでは、人々が鉄腕アトムに期待したことはいつまでたっても達成できないですよね。

――今後、どのくらいのペースでそうした構想が現実化していくと考えられますか?

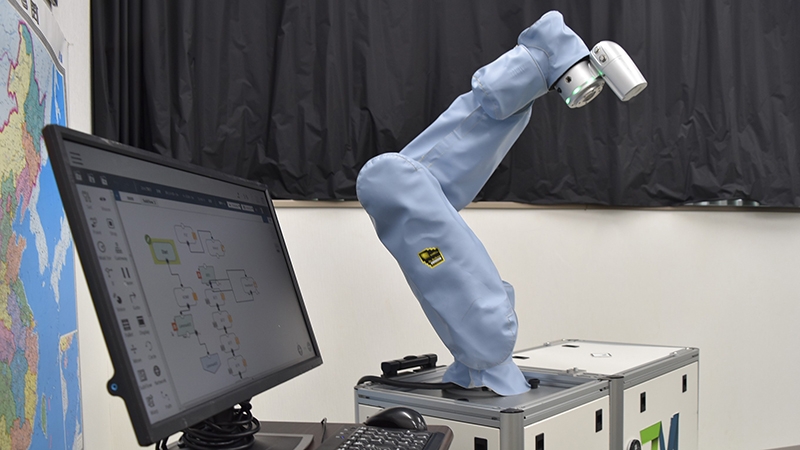

5Gの実装など、自社でできないこともあるので正確には言えませんが、今後2~3年でロボット自体はかなり変わると思っています。

――どの産業から手を付けますか? やはり自動車でしょうか?

何が何でも自動車というわけではなく、全産業が対象になりうると考えています。考え方を共有できて実行力と継続性を持てるパートナーと実現にこぎつけていきたいと思っています。

――その構想が実現し、普及したとき、一体製造業はどう変わるんでしょうか。

ものづくりとは、エンジニアリング業を意味するようになるかもしれませんね。人は「どう作るか」を考えて実装することに集中できるようになるからです。労働者が減少している現実の流れに対しても、わが社の取り組みはソリューションになりうると考えています。

――概念的で非常に難しいお話なので、理解するのが大変でしたが、聞いていてすごくワクワクしました。本日はありがとうございました。

(聞き手・編集長 八角秀)

小川昌寛(おがわ・まさひろ)

1987年九州芸術工科大学(現九州大学)工学部卒、安川電機製作所(現安川電機)入社。2004年ロボティクスオートメーション事業企画部長、06年ロボット事業部ロボット工場開発部長、07年新規ロボット事業推進部長、09年新規ロボット事業統括部長、10年ロボット技術部長。10年米国安川米州統括。12年執行役員、16年ロボット事業部長、19年6月から取締役。1964年生まれの55歳。