[ショールーム探訪vol.4]弱点を打破した、始まりの場所【後編】/ オフィスエフエイ・コム「スマートファクトリー・コンダクター・ラボ(スマラボ)小山」

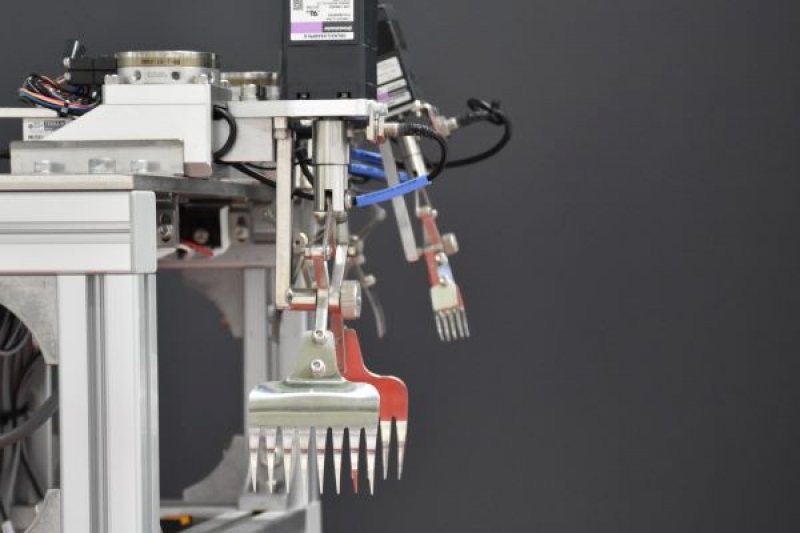

磁石式ハンド

工夫と苦労が見える

最後は「食品ゾーン」だ。

飯野社長は「これまでは自動車部品など金属加工向けが多かったが、新たな産業に挑戦することで自社の技術やノウハウの幅が広がる」と同分野にも注力している。

食品向けの展示で印象的だったのは、ロボットハンドの形状だ。食品はつかむ対象物が不定形。それでも、つかみ上げる安定度を増すために、同社が何度も試行錯誤した様子がうかがえる。人が使うトングやフォークを応用したロボットハンドもあった。

ロボットハンドは物を扱う(物理的に)最先端の機器。ロボットを制御するソフトウエアからロボット本体や周辺機器、最先端のロボットハンドまで、全てを突き詰める同社の総合力をショールームから感じ取った。

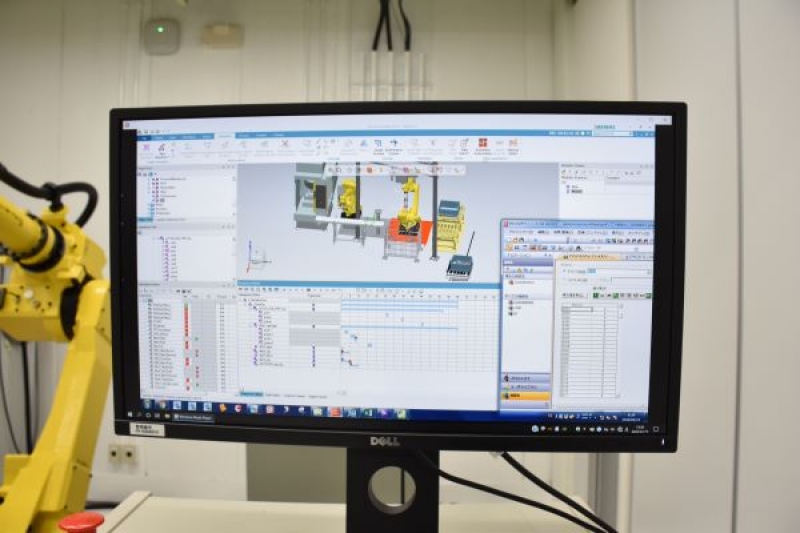

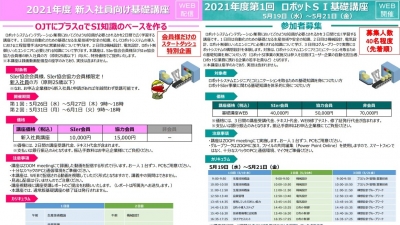

「見せるロボット」の原点

飯野社長は「SIerは、自社の技術力を具体的に見せる場がない。顧客の設備を公開できない。技術を惜しみなく披露し、SIer自身も学ぶための施設が要る」と感じ、スマラボ小山を開設した。開所以来、プライベートショーなども実施し、日々の見学も合わせて年間で平均500人が訪れるほど好評を得る施設になった。そのような経験を通じて、飯野社長は「わが社としても、スマラボ小山はSIerがロボットを実演で見せる大切さを実感した原点」との思いを抱く。その後は、より発展した「技術を見せる展示場」を次々に開設した。2020年には、多品種少量生産の現場でデジタルツインを活用するイメージを実演する展示場「スマラボ東京(東京都千代田区)」を設けた。さらに昨年には、福島県南相馬市にショールームを併設しながら自社の部品加工工場としてデジタルツインを実践する「ロボコム・アンド・エフエイコム(東京都港区、天野真也社長)南相馬工場」と「スマラボ南相馬」を立ち上げた。それらの潮流の原点。スマラボ小山では、ソフトからハンドまで手がける同社の総合力と、試行錯誤の痕跡を垣間見た。[取材記者から]運がなく、いくつかの展示は調整中で見られなかったが、それも含めて試行錯誤の跡に感じた。南相馬市にあるデジタルツインの実践工場までに至る、始まりの場所。ここから順に「スマラボ巡り」をしたい。(ロボットダイジェスト編集部西塚将喜)施設概要名称:スマートファクトリー・コンダクター・ラボ小山所在地:栃木県小山市東間々田3-23-23予約連絡先:特設ホームページから