日本ロボット学会の学術講演会「RSJ2025」で先進技術に焦点/日本ロボット学会

日本ロボット学会(会長・久保田哲也川崎重工業理事)は9月2日~5日の4日間、東京都目黒区の東京科学大学大岡山キャンパスで「第43回日本ロボット学会学術講演会(RSJ2025)」を開催した。同講演会は年に一度開かれ、国内の大学や企業などに所属するロボット研究者が集まり、研究成果を発表する。発表は859件に上り、4日間で計1940人以上が来場した。

スタートアップの創業者ら登壇

RSJ2025の会期は4日間。初日には一般公開企画の「オープンフォーラム」を実施し、研究者やロボット関連企業、団体が近年の取り組みなどについて講演した。午前中には、日本ロボットシステムインテグレータ協会(会長・久保田和雄三明機工社長)による「若年層に向けた産業用ロボット教育の取組み」と題した講演などに来場者が集まった。

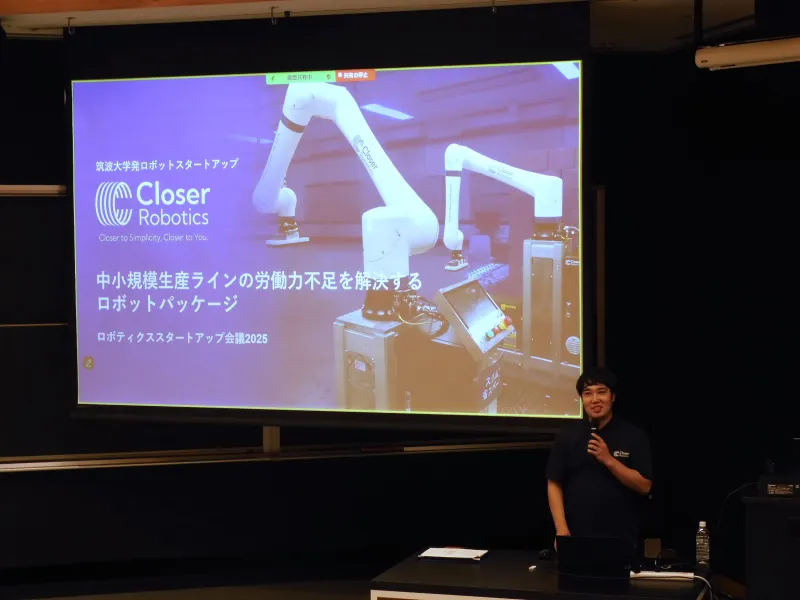

午後に行われた「ロボティクススタートアップ会議」は、早稲田大学次世代ロボット研究機構の招聘(しょうへい)研究員である、坂本義弘東京ロボティクス(東京都文京区)社長がオーガナイザーを務めた。ロボティクス分野のスタートアップ企業の創業者3人が登壇し、それぞれの起業までの経緯や事業内容などについて語った。

1人目の登壇者はCloser(クローサー、茨城県つくば市)の樋口翔太社長。同社は主に三品(食品、化粧品、医薬品)産業向けに、独自開発の人工知能(AI)を組み込んだロボットシステムを開発する。同社の2つの自動化パッケージについて導入事例の動画を流しながら、特に操作の簡単さで顧客から高評価を受けていることなどを伝えた。

「2021年の創業当初は外食産業の自動化に取り組んでいたが、食品製造工場を見学する機会があり、人手作業への依存度の高さを知った。そこから三品産業向けのシステム開発に切り替え、導入実績も増えてきた。スタートアップ企業は、自分の作りたいものを作り過ぎないことが重要」と樋口社長は語る。

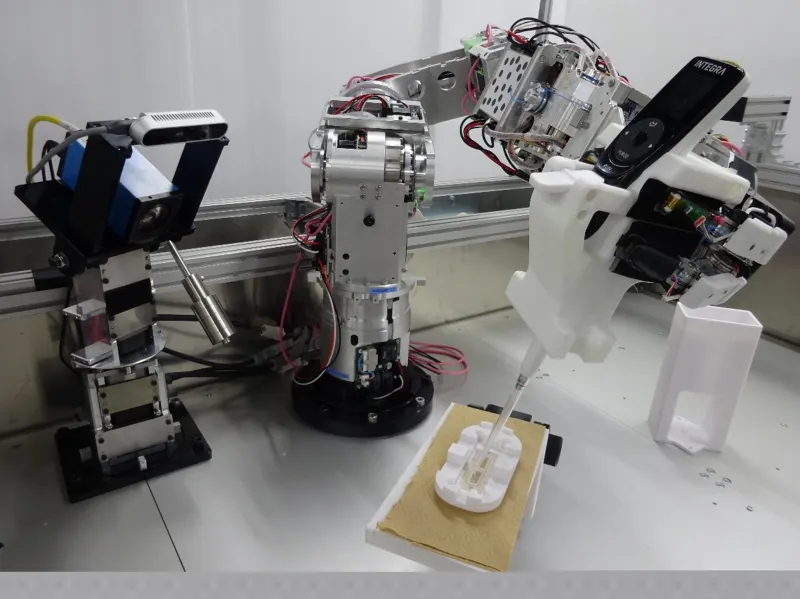

続けてHighlanders(ハイランダーズ、東京都豊島区、増岡宏哉社長)の上原昇馬取締役最高技術責任者(CTO)が登壇し、開発中の四足歩行ロボットやヒト型ロボットを紹介した。3人目の登壇者はHarvestX(ハーベストエックス、東京都文京区)の市川友貴社長で、ロボットを使ったイチゴの自動受粉をコア技術に、ビジネスモデルの確立に向けた取り組みについて語った。

その後は坂本社長も交えたパネルディスカッションに移り、ロボティクス分野で起業をする上での注意点やロボット業界の展望などをテーマに議論を交わした。

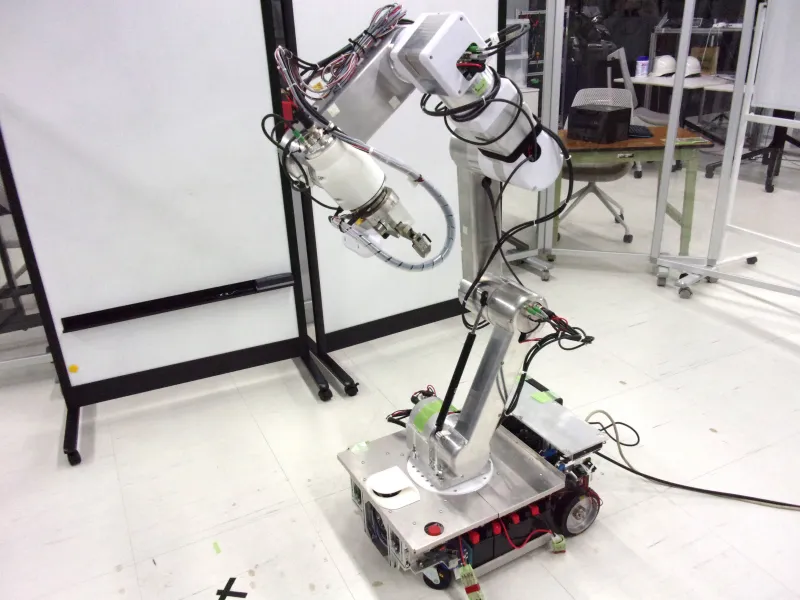

2日目以降は一般講演やポスター発表などが実施された。そのうちオムロンは、研究所や実験室内の作業を自動化する「ラボラトリーオートメーション(LA)」に関する研究7件を発表した。LAの実現に向けた研究として、垂直多関節ロボットを載せた搬送ロボットが狭所でも自由に動ける技術や、ロボットの作業を安定させる技術、透明な対象物に対する認識技術などについて講演した。

(ロボットダイジェスト編集部 水野敦志)

同じ企業の記事

>>9月にオンラインでソフトロボットのセミナー開催/日本ロボット学会

>> オンライン学会を10月9日~11日に開催/日本ロボット学会

>>物流向け最新ロボット技術のセミナーを4月24日に開催/日本ロボット学会

>>7月6日にウェブ配信でロボット工学セミナー開催/日本ロボット学会

>>テーマはポストコロナで活躍するロボット、4月にウェブセミナー開催/日本ロボット学会

>>「人文社会分野」創設、ロボット工学からロボット学へ/日本ロボット学会

>>日本ロボット学会学術講演をオンラインで開催/日本ロボット学会

>>9月5日~9日に東大で学術講演会/日本ロボット学会

>>工学から総合的な「ロボット学」に、創立40周年記念イベントを開催/日本ロボット学会

>>9月11日~14日に仙台で学術講演会を開催/日本ロボット学会

>>仙台で学術大会を開催、誰でも参加できる公開プログラムも多数/日本ロボット学会

>>ロボット学会の学術大会「RSJ2024」に過去最多の参加者/日本ロボット学会