[SI基礎講座vol.21] 技術者倫理と法知識①

ロボットのシステムインテグレーション(SI)に関する基礎知識を紹介する本連載企画。今回からは「技術者倫理と法知識」を取り上げる。ロボットシステムも含め、製造業で使われる各種設備には挟まれや巻き込まれなどのリスクが付きまとう。そのリスクを低減することが、設計者など設備の作り手には求められる。

〔今回の講師:IDECファクトリ―ソリューションズ 岡田和也氏〕

――― ――― ――― ――― ――― ―――

【今回のポイント!】

〇「安全に運用できるか」を常に意識

〇企業活動が活発化しても労働災害は増やさない

〇災害事例から学び、危険を発見する目を養う

「安全か?」と常に自問自答を

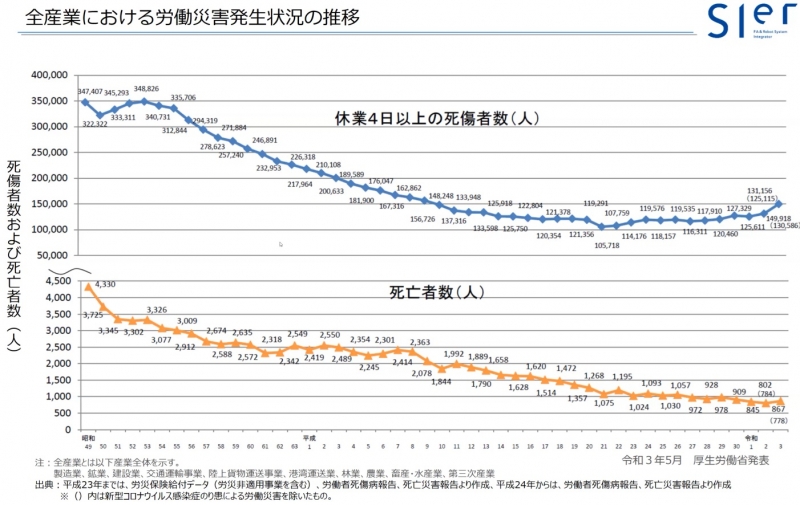

右の資料は令和3年までの死亡者数と死傷者数です。景気が落ち込んだ時期は企業活動が少し緩やかになり、労働災害もそれに合わせて減ります。反対に企業活動が活発になると、死傷者数も少し増えてしまいます。令和3年はわずかに上がっていますが、これからさらに伸びてしまってよいのかといえば、そうではありませんよね。そうならないように設備はしっかりと作り込まないといけません。

大きな事故があると、「その設備はどこが担当したのか」までやはり言及されます。そうならないよう「自分の作った設備は本当に大丈夫かな」と常に自問自答を繰り返していただきたい。それが技術者倫理の基本です。

同じ企業の記事

>>[iREX2025リポートvol.4]最新のデジタルツイン工場をブースに再現

>>NTTグループと資本・業務提携し、データ管理を安心安全に/Mujin

>>AGVに新モデルを追加/Mujin

>>グローバル経営組織を新たに発足/Mujin

>>[ショールーム探訪vol.38]理解を深めてもらう場所に/Mujin「愛知ロボットイノベーションセンター」

>>オートメーションストラテジー本部を新設/Mujin

>>ショールームを併設した新事業所をオープン/Mujin

>>SUBARUのクランクシャフト粗材の加工ラインに採用/Mujin

>>半導体洗浄装置の組み立て工程の物流自動化を実現/Mujin

>>子会社設立、自動化の全体最適を提案/Mujin

>>オランダに欧州初の現地法人を設立/Mujin

>>[2023国際ロボット展リポートvol.9]6つの自動化ソリューションに注目集まる/Mujin 滝野一征CEO ショートインタビュー

>>日本郵政キャピタルなどから27億円追加調達/Mujin

>>イオンの物流構造改革のパートナーに/Mujin

>>123億円を調達し、欧米での事業展開など加速/Mujin

>>トラック上のコンテナからの荷下ろしロボットを開発/Mujin

>>「ロジスティクス大賞」の技術革新特別賞を受賞/Mujin

>>紙製品の出荷に知能デパレタイザーが採用/Mujin

>>アイシンの工場にロボット2台とAGV31台を導入/Mujin

>>名古屋営業所を拡大移転、床面積4.3倍でデモ機も/Mujin

>>ばら積みピッキングでの高速ローディングの事例を公開/Mujin

>> [特集 ロボットテクノロジージャパンvol.4]地元の雄とベンチャーは、何を見せる?/デンソーウェーブ、Mujin

>>ばら積みピッキングシステムが島根の製造企業に採用/Mujin

>>ファンケル物流センターでの荷下ろしとピッキングを自動化/Mujin

>>物流センターでのコンテナ投入、外装箱の処理を自動化/Mujin

>>特売品積み付けを自動化するパッケージを販売開始/Mujin

>>米国に子会社設立/Mujin

>>既存のロボを活用! ばら積み部品を加工ラインに投入/Mujin

>>ケースピッキングの新世代システムを発売/Mujin

>>物流自動化ソリューションのパッケージ販売を開始/Mujin

>>「MUJINコントローラ」で技術経営・イノベーション大賞の文科大臣賞/MUJIN

>>無地ケース対応の混載デパレタイズロボット稼働開始/MUJIN

>>倉庫制御システムで大和ハウスグループ企業と提携/MUJIN

>>内覧会で物流自動化のトータル提案力を訴求/MUJIN

>>創業者がMBO、75億円の資金調達も/MUJIN

>>コントローラーをオークマにOEM供給、ティーチングを最小化/MUJIN