[特別企画 密着!高校生ロボットSIリーグvol.6]課外授業の合間にラジオ収録/愛知総合工科高校

「第4回高校生ロボットシステムインテグレーション競技会(高校生ロボットSIリーグ)」が今年12月13日と14日の2日間、愛知県常滑市の展示会場「Aichi Sky Expo(アイチ・スカイ・エキスポ、愛知県国際展示場)」で開かれる。ロボットダイジェストでは「特別企画」として、前回大会のチャンピオン校(最優秀賞受賞校)である愛知総合工科高校が今年の第4回大会に挑む様子に密着する。現在進行中の取り組みを追いかけるため、結末は記者にも分からない。今回は3度目の密着取材。途中でラジオ番組の収録があり、普段とは多少違った雰囲気で課題研究が進行した。

【前回までのあらすじ】

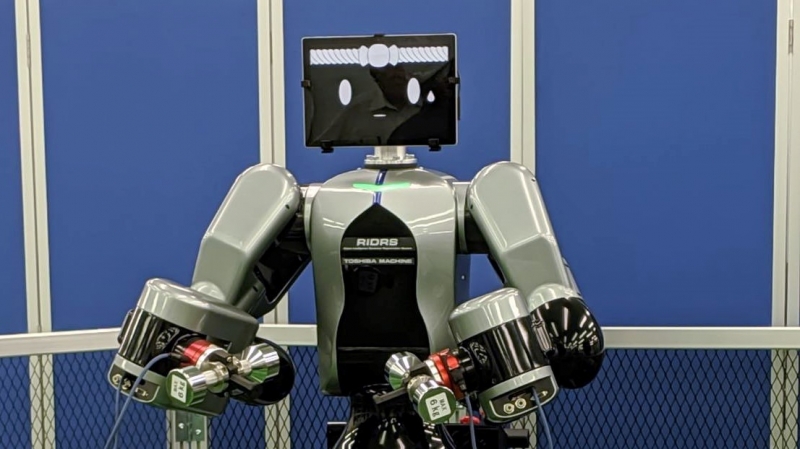

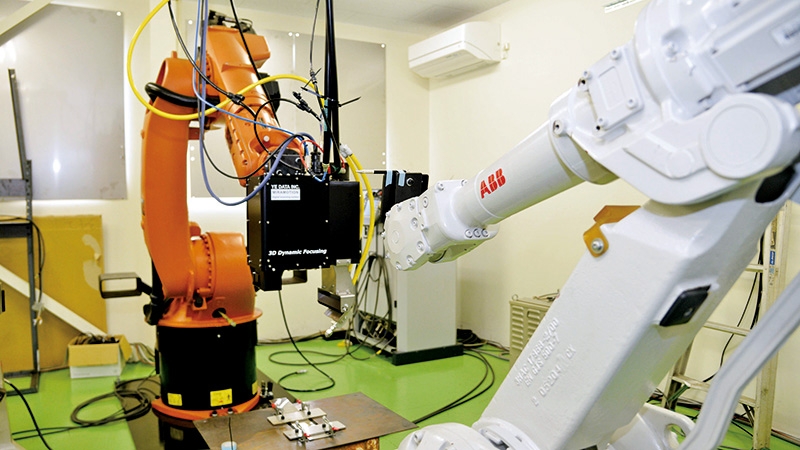

7月初旬に愛知総合工科高校に訪問し、高校生ロボットSIリーグに挑む6人のチームメンバーの取り組みに密着した。設計チームが金属ボトルとペットボトルを分別するロボットシステムの方向性を真剣に検討していた傍らで、プログラマブル・ロジック・コントローラー(PLC)チームは“表示器のブラックアウト問題”への対処に追われていた。

普段と違う雰囲気で

「夏休みも終わったし、いよいよ高校生ロボットSIリーグの準備も本格化するのかな」

まだまだ厳しい残暑が続く9月中旬。この日の課題研究もサポーターのシステムインテグレーター(SIer、エスアイアー)との顔合わせが予定されていたため、記者はそんなことを思いながら愛知総合工科高校に向かった。課題研究の密着取材は今回で3回目だ。

普段は生徒たちと担当教員、サポーターを務めるTECHNO REACH(テクノリーチ、愛知県長久手市、加藤正己社長)と石川工機(名古屋市天白区、石川利行社長)の関係者らだけで課題研究が進行するが、この日は違った。高校生ロボットSIリーグの主担当である愛知県の経済産業局産業部産業振興課ロボット産業グループの丸山裕佑さん(vol.2参照)が、ラジオ番組のディレクターを連れて愛知総合工科高校に来ていた。

丸山さんに詳しく聞くと、「FM AICHI(FMアイチ)」で毎週土曜日の午前6時から放送される「ONE MORNING SATURDAY(ワン・モーニング・サタデー)」という番組内の一コーナーで、高校生ロボットSIリーグに参加する愛知県内の10校とそのサポーターの取り組みを紹介するそうだ。現役高校生の学校内外の活動を紹介する「高校生スタイル」というコーナーで、その収録のためにラジオ番組のディレクターも来たわけだ。

愛知総合工科高校側は垣見勇我さん、田中優奈さん、中村隼斗さんの3人が、サポーター側は石川工機の石川社長とテクノリーチ経営企画室長の武藤竜比虎執行役員の2人がそれぞれ収録に参加。彼らは課題研究の合間を縫って、番組ディレクターの岩田幸典さんのインタビューに応じていた。

生徒3人は当初、やや緊張した顔つきで臨んでいたが、岩田さんの引き出し方がうまかったからか、途中からは和やかな雰囲気で進行していた印象だった(見習わねば…)。

今回の高校生ロボットSIリーグでプレゼンテーションを担当する田中さんに、収録後の感想を聞いてみた。

記者「ラジオ番組のインタビューはどうでしたか?」

田中さん「ちょっとかみましたが、言いたいことは言えたと思います」

ロボットシステムを遠隔から支援

今回はラジオ番組の収録というイベントがあり、若干そわそわした雰囲気が漂っていたが、全体的にはとても真剣な様子で課題研究が進行した。前回に引き続き垣見さん、白井覚基さん、田中さんの3人が設計チーム、キャプテンの谷口斗絆さんと中村さんの2人がPLCチームの業務を担当した。加藤健真さんは就職活動の兼ね合いでこの日は欠席だった。

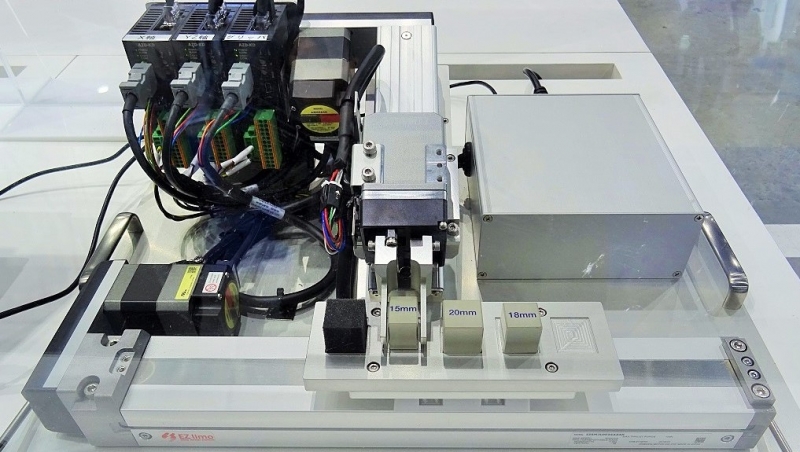

課題研究が始まってしばらくすると、PLC関連で動きが見られた。サポーターの関係者らがロボットシステムに何やら電子機器を設置している。

記者「これは何ですか?」

テクノリーチの武藤執行役員「PLCのラダープログラムを遠隔監視する住友電設の通信機器です。高校生が作成したPLCのラダープログラムを会社から確認できるため、うまく行っていない点の修正案などがすぐに提案できます。こういうツールがあれば、トラブル時の初期対応などもしやすく、支援効率が上がります」

一方、設計チームに目を向けると、彼らはペットボトルと金属ボトルの供給の仕組みを真剣に検討していた。ロボットシステムのスペースは限られているため、使いやすさや供給効率、設置面積などのあらゆる要素を考慮しながら供給装置を設計しなければならない。

また、彼らは金属ボトルを分別するために底面を近接センサーで検知する方法を模索しているが、「金属ボトルの底の形状は2種類あるため、近接センサーの配置次第ではうまく検出できない可能性もある」(石川社長)そうだ。近接センサー一つとっても、さまざまな可能性を考慮しながらベストな場所に配置する必要がある。

素人目に見ても、彼らが難しい挑戦をしていることが十分に伝わってくる。

とはいえ、大会本番まで残り3カ月を切った。3カ月という期間は長いようで短い。彼らは本番までにどこまでロボットシステムの完成度を高められるのだろうか――。

――vol.7に続く

(ロボットダイジェスト編集部 桑崎厚史)

同じ企業の記事

>>[特別企画 密着! 高校生ロボットSIリーグvol.1]オファーは突然に/愛知総合工科高校

>>[特別企画 密着! 高校生ロボットSIリーグvol.2]そもそも「高校生ロボットSIリーグ」って何だ?/愛知総合工科高校

>>[特別企画 密着! 高校生ロボットSIリーグvol.3]いざ学校へ、メンバーと初対面/愛知総合工科高校

>>[特別企画 密着! 高校生ロボットSIリーグvol.4]2班に分かれて授業、講師も記者も感心/愛知総合工科高校

>>[特別企画 密着! 高校生ロボットSIリーグvol.5]システム構想を煮詰め、トラブル対応に追われ/愛知総合工科高校

>>[特別企画 密着!高校生ロボットSIリーグvol.7]供給装置の方向性決まる/愛知総合工科高校