接触前に接近を検知、「ぶつからない協働ロボット」を発売/不二越

不二越は12月、協働ロボットの新製品「MZS05」を発売する。同社は高速・軽量な産業用ロボット「MZシリーズ」を展開し、同シリーズをベースに開発した協働ロボット「CMZ05」を2023年3月に発売した。

生産現場のロボット化と自動化を支援するウェブマガジン

RECENT POSTS

不二越は12月、協働ロボットの新製品「MZS05」を発売する。同社は高速・軽量な産業用ロボット「MZシリーズ」を展開し、同シリーズをベースに開発した協働ロボット「CMZ05」を2023年3月に発売した。

ファナックは新型の教示操作盤を開発したと発表した。17年ぶりの刷新となる。6.4インチ液晶を搭載しており同クラスの液晶を搭載する機種では最軽量の重量750gを実現した。体積を従来比45%削減しつつ、手になじむ形状を採用し、長時間使用時の作業者の負担を軽減。タッチパネルやキーボードの操作性も高め、軍手をしていてもタッチパネルの操作ができる。操作に対する応答速度なども高めた。2025年2月からの出荷を予定する。

大手リース会社の三菱HCキャピタルは今年4月、社内のロボット関連業務を集約しロボティクス事業開発部を設立した。ロボティクス事業開発部長に就任した佐伯孝志氏は「ロボットに関心のある企業は多いが、市場には多様な製品があり、ユーザー自身で適切な選択をするのが難しい。わが社がそのサポートをして、最適な技術を最適な場所へ届けたい」と語る。

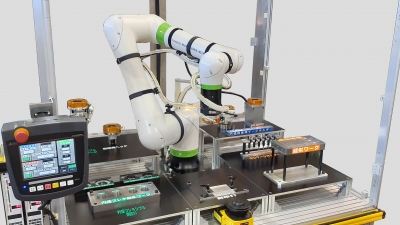

精密測定機器やベアリング向け超仕上げ機を製造、販売するダイセイ(大阪府池田市、川口健二社長)は、協働ロボットを使って、穴の直径やねじ穴などを検査、計測するパッケージ商品「協働ロボット自動計測システム」を販売する。販売当初は穴の直径が適正なサイズかどうかの判断しかできなかったが、顧客からの要望を受けて機能を充実させた。

いしぐろ造形工房(石川県小松市、金田和歌社長)は、スチール間仕切りや建築金物、産業機械のカバーに使われる薄板の溶接用途で今年2月に協働ロボットを導入した。「製造業は人手を集めにくいが、溶接分野はその傾向が顕著」と金田社長は言う。人手をロボットに置き換えるだけでなく、作業効率を向上できるよう改良を続ける。

日立製作所グループで自動化関連の「ロボットシステムインテグレーション(ロボティクスSI)事業」を担う日立オートメーション(東京都大田区、新井美帆社長)は工場や生産ライン全体の提案を得意とする。特に最近はデジタル技術を組み合わせた自動化提案に注力する。新井社長は「時代の変化に対応するために、生産ラインや一部の生産技術も協調領域にするべき」と提唱する。

9月9日~14日の6日間、米国イリノイ州シカゴの展示会場マコーミックプレイスで「IMTS(米国国際製造技術展)2024」が開かれた。11万3947㎡の展示面積に1737社がブースを構え、来場登録者は8万9020人を記録した。IMTSには産業用ロボットメーカーも複数出展し、日本の展示会では見せたことのないアプリケーションを披露した。特に協働ロボットや人工知能(AI)の展示は大きな注目を集めた。

象印チェンブロック(大阪府大阪狭山市、津田晴将社長)は、工作機械へのワーク(加工対象物)のローディングとアンローディングを産業用ロボットで自動化する。扱うワークに合わせてエンドエフェクターやワークストッカーを内製するなど、ロボットがより活躍できる環境作りにも余念がない。自動化システムの導入に関して、苦労や工夫した点などを尋ねたら、今後自動化システムの導入を検討する読者の役に立つ話を聞くことができた。

金久保製作所(さいたま市岩槻区、武野谷翔吾社長)は精密機械部品の加工技術に優れ、製造工程で5台のロボットを活用する。加工機へのワーク(加工対象物)供給作業をロボット化することで、多品種の量産を実現した。武野谷社長は「これまで自動化を進めてきたがまだまだ足りない。今後導入するなら、やはりシンプルで扱いやすいロボットが良い」と話す。

ヤマハ発動機と自動運転ソフトウエアの開発を手掛けるティアフォー(名古屋市中村区、加藤真平社長)の共同出資会社eve autonomy(イブ・オートノミー、 静岡県磐田市、星野亮介最高経営責任者<CEO>)は屋内外対応型の無人搬送ソリューション「eve auto(イブ・オート)」を提供する。星野CEOは「屋内外の搬送作業を自動化し、作業者の負担を軽減したい」と語る。今年は「納得の2台目」をキャッチフレーズに掲げ、イブ・オートのさらなる普及を目指す。