[ロボットが活躍する現場vol.9]協働ロボで現場革新【前編】/日産自動車

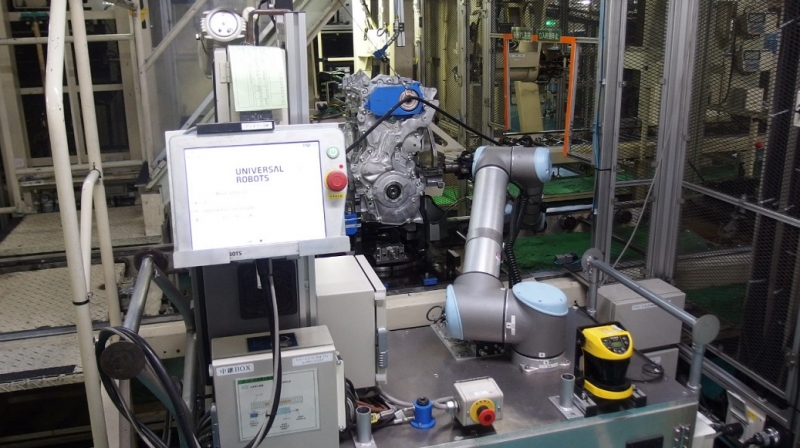

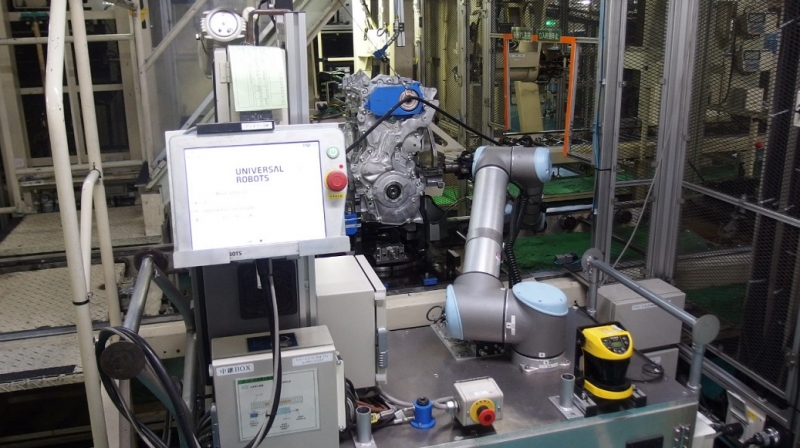

日産自動車の横浜工場は、2014年から協働ロボットを使った自動化に取り組む。製造部に新設された「革新製造技術チーム(革新チーム)」が中心となり、これまでに4つの協働ロボットシステムを構築した。エンジンの組み立て工程の一部を協働ロボットが担う。「狭い空間で人と一緒に働ける協働ロボットは、既存の生産ラインを変えずに製造工程の改善ができる」と革新チームリーダーの白石京専門工長は言う。

生産現場のロボット化と自動化を支援するウェブマガジン

RECENT POSTS

日産自動車の横浜工場は、2014年から協働ロボットを使った自動化に取り組む。製造部に新設された「革新製造技術チーム(革新チーム)」が中心となり、これまでに4つの協働ロボットシステムを構築した。エンジンの組み立て工程の一部を協働ロボットが担う。「狭い空間で人と一緒に働ける協働ロボットは、既存の生産ラインを変えずに製造工程の改善ができる」と革新チームリーダーの白石京専門工長は言う。

今回の「注目製品PickUp!」では、ヤマハ発動機が2019年9月に発売したスカラロボット「YK400XE」を取り上げる。スマートフォンやパソコンなどの電化製品に使われる小物部品の組み立てや整列、検査を主な用途に見込む。ロボティクス事業部FA統括部の福川義章営業部長は、導入しやすい価格と高い性能を両立させたYK400XEを「自動化の普及を目指す『旗艦製品』」と位置付ける。

ロボットダイジェスト編集部が注目したロボット関連の製品を取り上げる連載企画「注目製品PickUp!」もとうとう20回目を迎えた。今回は、ヤマハ発動機が2019年9月に発売したスカラロボット「YK400XE」を紹介する。従来機種から最大可搬質量を1.4倍にし、標準サイクルタイムも約10%短縮したが、価格は79万8000円と同額に据え置いた。低価格を維持しながらも、性能強化を実現できた工夫とは?

妙徳(東京都大田区、伊勢幸治社長)は、多種多様な対象物を吸着できる真空式のロボットハンド「バルーンハンドSGBシリーズ」を開発した。約40年間、真空機器に特化してきたノウハウを生かしたという。同社は創業当初、光学機器関連の部品を加工する町工場だった。「下請け仕事ばかりでは将来がない」と一念発起した創業者がさまざまな製品を開発。そのうちの一つが真空発生器「CONVUM(コンバム)」だった。

多種多様な対象物を吸着できる真空式のロボットハンドが、妙徳(東京都大田区、伊勢幸治社長)の「バルーンハンドSGBシリーズ」だ。特殊構造の吸着パッドが対象物に密着する。球面でも箱の角でも不定形物でも、吸着部分の真空を維持できる。当初は食品業界向けに提案したが、展示会などでは幅広い産業から関心が集まる。泉陽一執行役員は「真空発生器の開発から約40年間で培った技術を随所に生かした一品」と胸を張る。

電気を扱う技術を起点に溶接ロボットを開発し、搬送用ロボットにも事業領域を拡大するダイヘン。ロボットの生産拠点である六甲事業所を自動化技術のノウハウを蓄積する場としてとらえ、人材育成にも生かしてきた。ニーズに応じて協働ロボットをはじめ、モノのインターネット(IoT)や人工知能(AI)などFA製品のトレンドを取り込むことにも意欲を見せる。

電柱上の変圧器のメーカーとして1919年に設立され、電気関係の技術を生かして自動溶接機を開発。そして汎用性の高い自動溶接の手段としてロボットを開発した。近年では溶接ロボットに軸足を置きながら、ハンドリングロボットにも守備範囲を広げている。ダイヘンでFAロボット事業部長を務める金子健太郎常務執行役員は「お客さまのニーズを元にロボットを開発し、周辺機器を含めソリューションとして提案したい」と語る。

「自律分散型のソリューションをデータドリブンで実現したい」――。いきなりそう言われて理解できる人はあまり多くないだろう。しかし、安川電機の小川昌寛ロボット事業部長は大真面目にその構想を掲げ、実現に向けて着実に歩みを進めている。世界で最もリアルに産業用ロボットの未来を語れる人物の一人、小川氏の「脳内」をほんの少しのぞかせてもらった。

ロボットがなぜスムーズに動き、正確に作業をこなせるのか? ロボットが賢いのはもちろんだが、ロボットが正確に作業をこなせるように、ロボットの剛性がしっかりしていなければならない。ロボット本体とアーム、ロボットハンドのそれぞれが、決められた位置でぴたりと止まる。そのためには「高精度」「高剛性」「高信頼性」の3つの「高」を備えた減速機が必要なのだ。前編で減速機の重要性は理解できた。ではそもそも産業用ロボット向けの精密減速機「RVシリーズ」はどんな発展を遂げてきたのか。前編に続き、中・大型の産ロボ向け精密減速機で世界シェアの6割を占めるナブテスコの精機カンパニーで開発部長を務める森弘樹理事に、減速機の「肝」を聞いた。

ロボットがなぜスムーズに動き、正確に作業をこなせるのか? ロボットを動かすソフトウエアが賢いのはもちろんだが、それだけではない。例えばロボット本体がぐらついていたら正しい場所でアームが止まらず、先に取り付けたロボットハンドに作業などさせられない。ロボット本体とアーム、ロボットハンドのそれぞれが、決められた通りの位置でぴたりと止まらなくては、肝心な作業が始められない。各部分を実際に動かすのはモーターだが、重要なカギを握るのはモーターに取り付けられた減速機なのだ。中・大型の産業用ロボットの関節に使われる精密減速機で、世界シェアの6割を占めるナブテスコの精密減速機「RVシリーズ」。この製品を製造する津工場に向かい、精機カンパニーで開発部長を務める森弘樹理事に精密減速機の肝について聞いた。