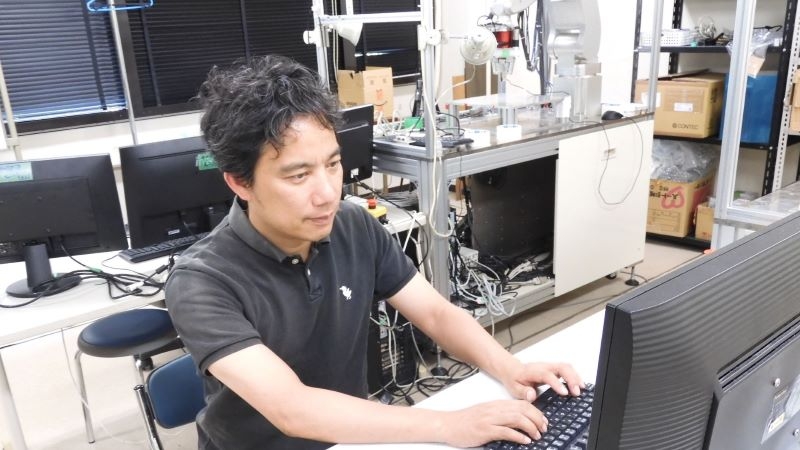

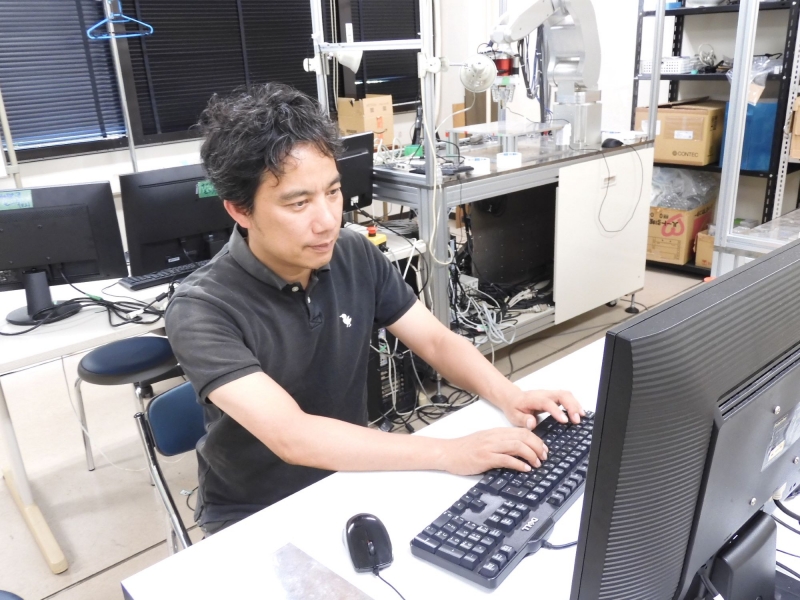

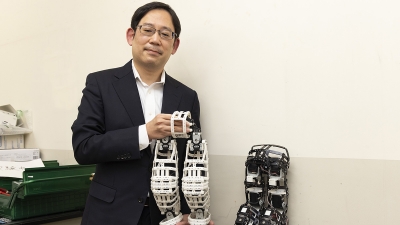

[気鋭のロボット研究者vol.33]ロボットの動作を自律的に生成【後編】/埼玉大学 辻俊明 准教授

辻俊明准教授の研究テーマはロボットの力計測と信号処理で、研磨作業のロボット化などに取り組む。後編では、ロボットの動作を自律的に生成する技術について紹介する。作業が失敗しそうな場合に動作を修正する例として、栓抜き作業を自動化した。この技術は多品種少量生産の現場にも応用できるという。

瓶の栓抜きを自動化

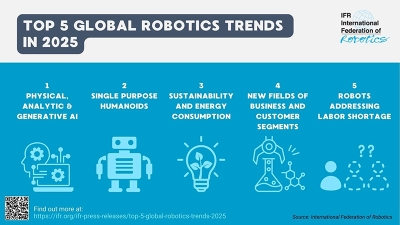

生成AIの活用を狙う

栓抜き動作の自律生成は、人の作業が基となっている。手作業で開栓する様子を15回分、モーションキャプチャーと力センサーでデータ化した。機械学習にそのデータを使い、失敗時に動作を修正できるようにした。「5回は普通に開栓し、10回は作業者が目隠しをして、一度で成功せず栓抜きを当て直して開栓するようにした。そうして動作の修正パターンのデータを集めた」と辻准教授。この技術を応用すれば、部品の組み立てなど多品種少量生産の自動化にも役立つという。世界的にロボットの動作に生成型人工知能(生成AI)技術を取り入れる研究が活発化しており、辻准教授も動作生成への活用を狙う。「ロボットと生成AIの相性は良いが、工夫も必要。例えば言語処理に優れるチャットボットなどがあるが、ロボットの動作に必要なのは位置や力などのデータのため、言語処理のプログラムをこれらのデータに対応するよう改良しなければならない」と話す。――終わり(ロボットダイジェスト編集部水野敦志)辻俊明(つじ・としあき)2006年慶応義塾大学大学院理工学研究科総合デザイン工学専攻博士課程修了、博士(工学)。同年、東京理科大学工学部第一部(現工学部)機械工学科嘱託助手。07年埼玉大学工学部電気電子システム工学科助教、12年から現職。この間、09年から14年まで科学技術振興機構(JST)「さきがけ」研究員も兼任。1978年香港生まれの46歳。