[ショールーム探訪vol.11]上野の繁華街で、協働ロボを教わる/「SSI株式会社×TM-ROBOTショールーム&ラボ」

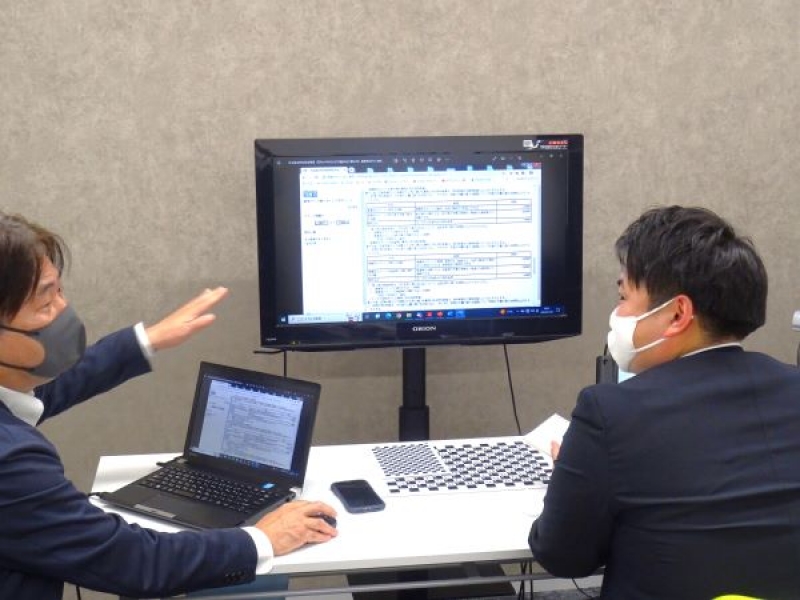

特別教育を体験

SSIでは特別教育と、TM AIコボットシリーズの簡単な動作プログラミング方法を合わせて1つのコースにしている。

実際には、関連法令やロボットの危険性などを学ぶ座学と、ロボットを操作する実習を合わせて2日間で実施する。今回は、それを簡略化して体験した。

まずは、関連する法律や省令などの座学だ。

産業用ロボット は、運用方法の誤りや人為的なミスなどにより、重大な事故を起こす危険性がある。実際にロボットの教示やメンテナンス中に、死亡事故などの労働災害が発生している。そこで各種法令が整備されている。そういった背景を含めて、解説を受けた。

その次に、協働ロボット本体やその取り扱い、メンテナンスに関する知識や技術を学ぶ。実際には、ここまでで1日半をかける。

画像認識も含め、たった5分でプログラミング

次にプログラミング実習に移る。今回は竹内常務のプログラミングの様子を見学した。

竹内常務は「テックマンロボットのプログラミングの簡単さを伝えたい」と話し、おもむろに準備に取り掛かった。

今回の作業は、認識用のマークが付いた小さなトレーの上に、矢印型の対象物(ワーク)を置く。それを標準搭載のカメラで認識して、グリッパーで持ち上げて移動させるもの。

TM AIコボットシリーズはロボットアームを直接動かしてプログラミングする「ダイレクトティーチング」をできる。竹内常務が「ここかな。ここかな」などとロボットアームの位置取りを繰り返しながら、着実に作業を進める。

画像認識の設定も、撮像してモニターに表示された中から、対象のワークを指定するだけ。5分ほどで作業を終えた。

実際に動かすと、ロボットがパレット上のワークを認識して持ち上げて移動させた。パレットの位置がずれても、パレット上にワークを無造作に置いても、TM AIコボットが画像で認識して、持ち上げる。対象物が見当たらない場合には、撮像作業を繰り返す。

短時間のプログラミングで複雑な作業をこなすTM AIコボットを見て、記者は驚くしかなかった。

竹内常務は「初心者でも30分もあれば、このようなプログラムを作成できる。ビジョンピッキングに必要な機能を一体で提供するので、TM AIコボットは本当に簡単に扱える」とアピールする。