[特別企画 新ロボット展 in 愛知 vol.8]一歩先行くロボとは?

ロボにも人にも優しい

ただ、ロボットを導入すれば万事が解決する訳ではないという。

「現状の環境にロボットを導入するのでなく、全体で生産性を上げる環境作りが大切。アスパラガス農家へは、収穫ロボットより先に栽培方法の変更を提案する」(大山COO)。

一般的にアスパラガスは畑の地面に、高さ200mmほどのうねを作る。しかし、香川県には、高さ500~600mmの「高うね」という栽培方法があった。

腰をかがめずに作業ができるため、身体への負荷が少ない。当然、適度に高さがある方がロボットも作業しやすい。この方法の導入を提案する。

大山COOは「農業生産には複数の作業工程があるため、全てを自動化することは困難で、人との協働環境が重要。ロボットが作業しやすい環境条件かつ、人が作業しやすい環境を整えることで生産性は何倍にもなる」と訴える。

現場を一番知るのは?

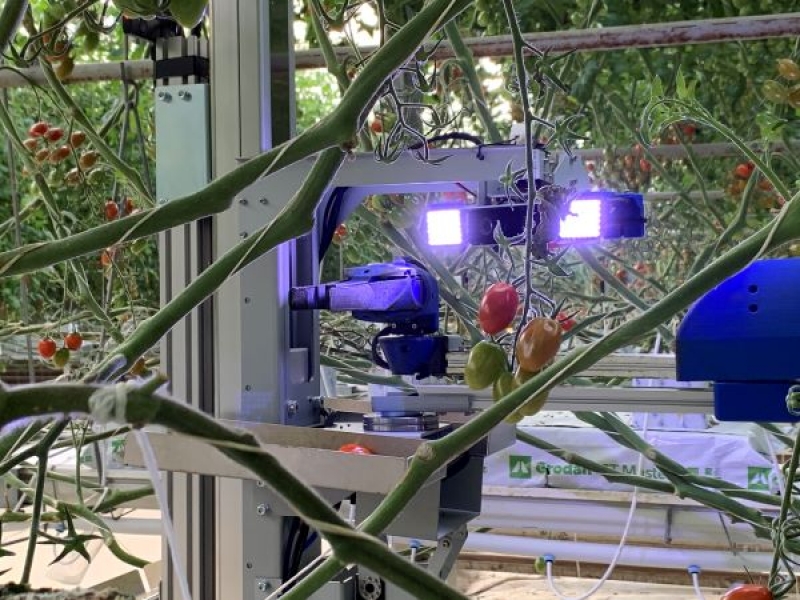

また、同社は日本だけでなく、世界の中でも農業技術の先進国であるオランダで事業を展開する。

オランダは国を挙げて、モノのインターネット(IoT)などの科学技術を取り入れた農業を推し進める。温度管理や水やりの自動化など植物の生育に関する領域が発展している。

一方、収穫工程などの人手作業には決定的なソリューションがない。

そこでAI農業ロボットを売り込む。さらに強みの画像認識技術を、収穫作業だけでなく、作物の位置や成長具合のデータ取得にも生かす。

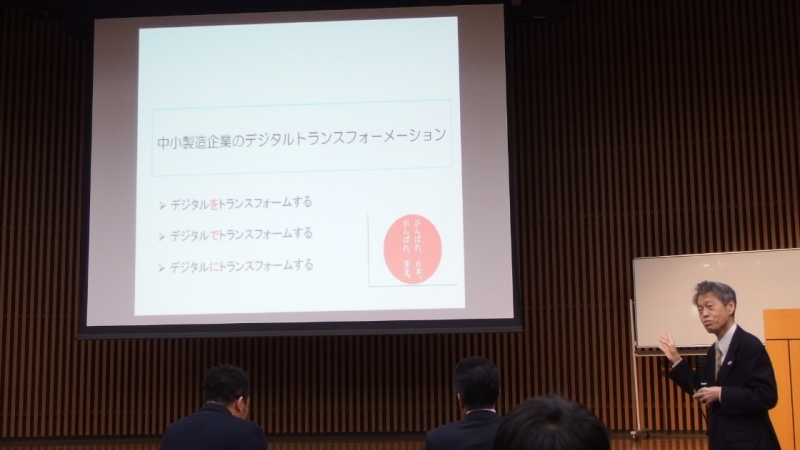

大山COOは「ロボットは作業しながら畑全体の情報を収集できる。温度や湿度などの栽培環境のデータや解析技術との組み合わせで収穫量の予測などにつなげている。セミナー当日も、機械化しにくい業界への自動化技術の展開方法や、取得データの活用事例の紹介を通じて、聴講者のお役に立てば幸い」と意気込む。

同じ企業の記事

>>[特集 ロボットテクノロジージャパンvol.1]中部で最大、今年度最大 6月30日にいよいよ開幕!

>> [特集 ロボットテクノロジージャパンvol.7]これを見に行く

>> [特集 ロボットテクノロジージャパンvol.6]工機到来! 見どころは「ロボ×工作機械」

>> [特集 ロボットテクノロジージャパンvol.8]RTJに行こう!

>>[特集 ロボットテクノロジージャパンvol.5]協業の結晶をリアルでPR/スターテクノ

>> [特集 ロボットテクノロジージャパンvol.3①]簡単なロボットあります まずは触ってみませんか?/ファナック 稲葉清典 専務執行役員

>> [特集 ロボットテクノロジージャパンvol.2]世界に誇れるロボット産業拠点/大村秀章愛知県知事

>> [特集 ロボットテクノロジージャパンvol.3②]多様なニーズに向き合う/安川電機 小川昌寛 取締役専務執行役員 ロボット事業部長

>>「ロボットテクノロジージャパン2026」の出展受け付けを開始

>> [特集 ロボットテクノロジージャパンvol.4]地元の雄とベンチャーは、何を見せる?/デンソーウェーブ、Mujin