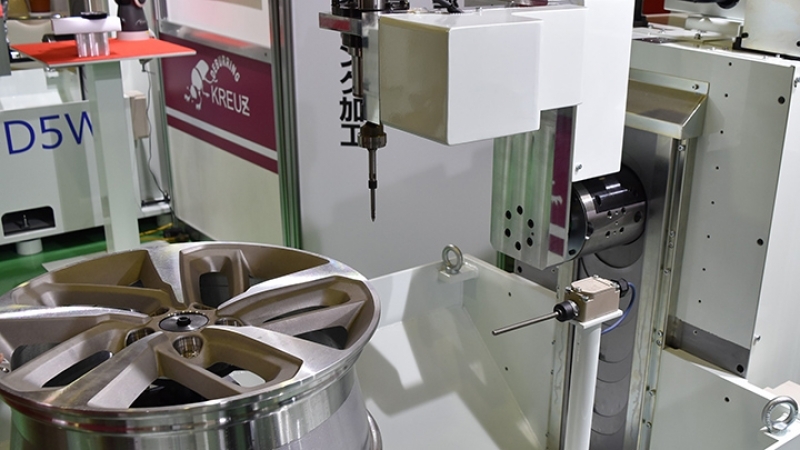

[ロボットが活躍する現場 vol.35]3つの要素で実現した研磨の自動化/RK

研磨の自動化に必要だった3要素

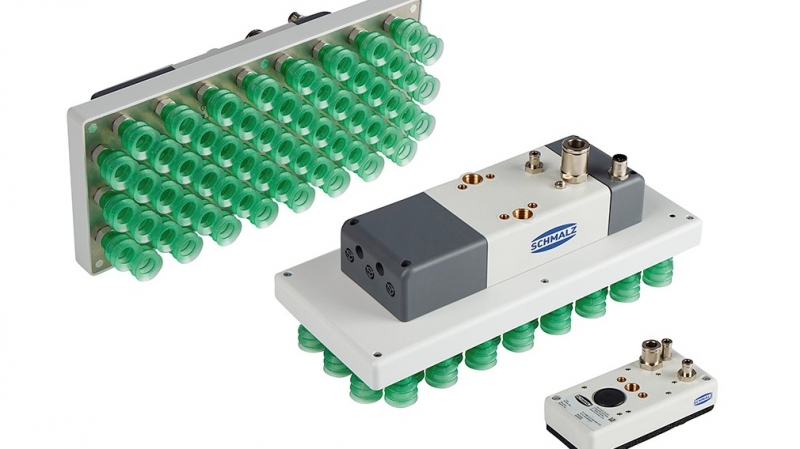

当然、高性能なロボットだけで、研磨加工を自動化できるわけではない。周辺機器や動作プログラムの工夫も必要となる。

驚くべきは、SIerに頼り切らずにRKが自社でもシステム構築をしている点だ。開発部長を務める野上康典取締役が、その中心を担う。

小林社長は「ロボットだけで研磨加工を完結させるには、研磨を知る職人の知見とシステム構築する野上取締役の経験、高性能なロボットの3つが欠かせなかった」と話す。

RKは、小林社長が立ち上げた会社で設立25年を迎える。小林社長は独立以前から研磨加工に携わっており、豊富な知見を持つ。

そこに、野上取締役が設備機器メーカーから転職して加わった。小林社長や社内の職人から意見を聞き、ワークの動かし方などを生産現場で試行錯誤しながら検証できる体制となった。

この体制があったからこそ、研磨加工の自動化を実現できた。「職人の動きをロボットでまねただけでは、研磨加工を自動化できない。技術や経験を持つ職人の近くにロボットの勘所を知る野上取締役がいる体制だから、複数のロボットシステムを立ち上げられた」(小林社長)。

さらに、今では研磨加工の職人がロボットの教示作業をこなせるようになってきたという。小林社長は「野上取締役の仕事ぶりを見て、現場の職人がロボットに関心を持った。反対に野上取締役も研磨加工のコツを理解してきた。良い循環が始まった」と話す。

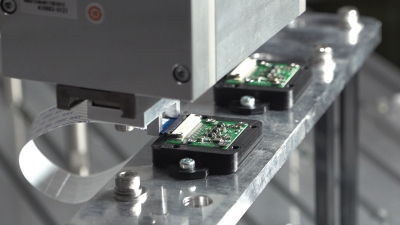

AIの外観検査で追加工まで

現在、同社で開発しているのが、人工知能(AI)を使った外観検査システムだ。研磨加工のロボットと組み合わせて、一連の生産ラインとして使う。ロボットが研磨加工をした後、すぐに外観検査をする。良品であれば、次工程に送る。不良品であれば、その場で追加工する。「研磨は加工だけでなく、品質保証も知見がいる。職人は目で見て、研磨し足りないところをその場で追加工する。ここまでを自動化したい」(小林社長)。最近では、研磨加工の自動化システムを外部に販売し始めた。小林社長は「仕事量が多くて困っている同業がいたら、自動化を進めたわが社で仕事を受けたい。人手がいなくて困っているなら、自動化の相談にも乗る。わが社だけでなく、研磨加工の業界全体の課題を解決していきたい」と意気込む。(ロボットダイジェスト編集部西塚将喜)