[特別企画ラボラトリーオートメーションvol.3]まずは検査から。工業用薬剤メーカーの挑戦/第一工業製薬

実績を積んでから次のステップに

今回のコボッタの導入はあくまで、第一工業製薬のLA化の一歩目に過ぎない。

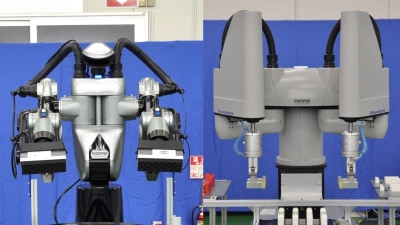

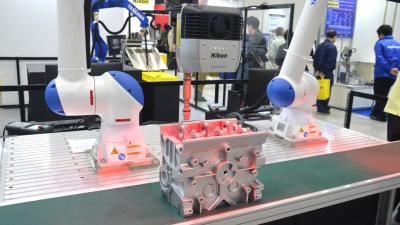

vol.2の対談記事で橋本賀之執行役員研究本部長が語ったように、同社が目指すのは「ロボットを使って、実験そのもののやり方を変える」こと。現在は、マテリアルズ・インフォマティクス(MI、人工知能やビッグデータなどを通じて新材料や新素材を効率的に探索する取り組み)を推進する上で欠かせない、実験データの収集作業にロボットを活用できないかと模索している。

日本の多くの研究所では投資対効果が厳しく求められるため、「採算が取れない」などの理由でロボットの導入が進んでこなかった。同社も例外ではなく、だからこそ投資対効果とは違った新しい切り口を見つける必要があった。その切り口の一つがMIで、モデルケースとしてエレクセル開発部が選ばれた。

「エレクセル開発部を含めた環境・エネルギー事業や、機能性食品の研究開発などを手掛けるライフサイエンス事業を『ドリーム』と呼び、今後注力する新規事業に位置付けている。既存事業では投資対効果を求められるのでロボットの導入がなかなか難しいが、ドリーム事業の開発の加速に向け、ロボットを導入する判断がなされた」と中山主任は強調する。

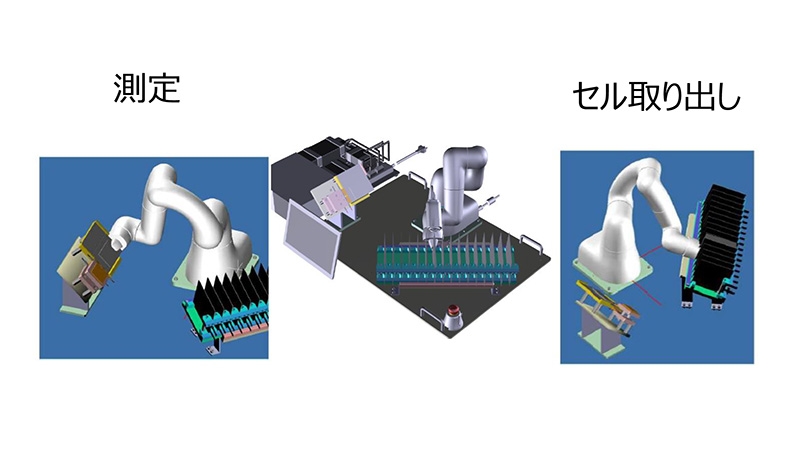

将来はデータ収集の作業にもロボットを活用する考えだが、まずは投資対効果が見込める検査工程からLA化に踏み出した。「自分たちもコボッタを使いこなし、ロボットそのものに慣れる必要がある。こうした点も踏まえ、効果検証がしやすい検査工程から自動化を始めることにした。検査工程で実績を積んでから、次のステップにすぐに取り掛かりたい」と東崎部長は語る。

コボッタが間もなく稼働する。それと同時に、第一工業製薬のLA化への挑戦がいよいよ本格的に始まる――。

今回のコボッタの導入は、日本の研究所にロボットが普及するかどうかの試金石にもなりそうだ。

――特別企画終わり

(ロボットダイジェスト編集部 桑崎厚史)