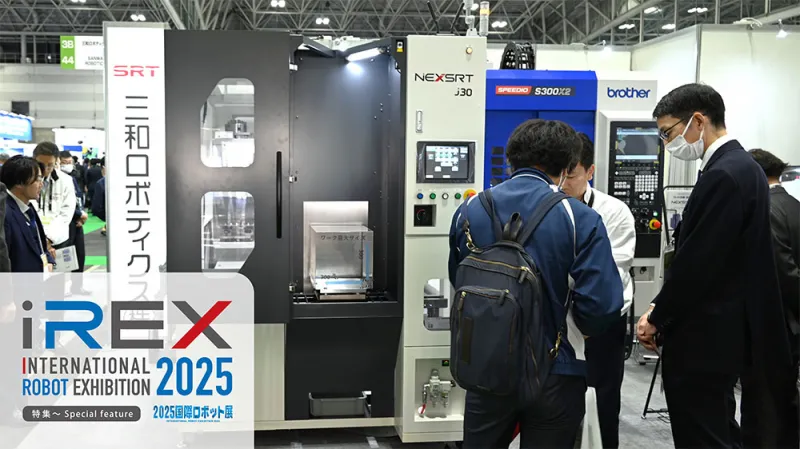

[特集2025国際ロボット展vol.7]既存の生産体制に組み込みやすい/三和ロボティクス

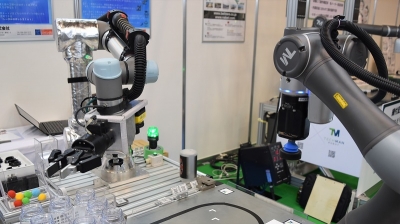

三和ロボティクス(長野県飯田市、沢宏宣社長)は産業機械向けの部品加工やユニットの組み立てを手掛ける。2018年には小型マシニングセンタ(MC)向けのロボットシステムを発売。沢宏宣社長は「ロボットシステムを提供するメーカーでありユーザーでもある視点を生かし、既存の生産体制を大きく変えなくても導入できる使いやすいシステムを開発した」と語る。2025国際ロボット展(iREX2025)では今年発売した新機種を展示する。工作機械メーカーとのコラボレーション展示で具体的な導入イメージを提示する。

ストレスを軽減

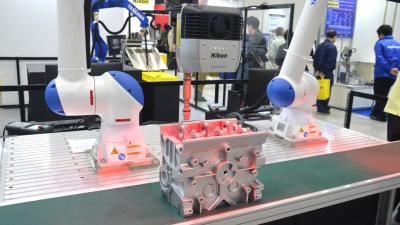

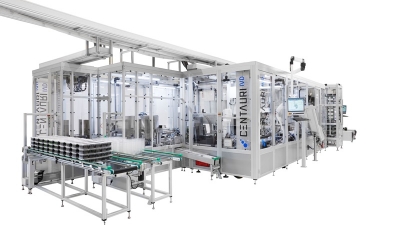

三和ロボティクスは被削材(ワーク)を載せたパレットを自動で交換するロボットシステム「NEXSRT(ネクサート)J30」を出展する。比較的小型の主軸テーパーBT30番仕様のMC向けのパッケージシステムで、最大2台のMCと連結できる。既存の設備に後付けして使え、幅約1.6m、奥行き約2.8mと小型ながら30cm四方のパレットを最大16枚積載できる。

キャッチフレーズは「止まる段取りを“動く仕組み”へ」。従来モデルのネクサートAシリーズを改良し、ロボットが加工機にパレットを着脱している最中でも、次のワークの段取り替えを作業者ができるようにした。

営業部営業課の山岸憲太係長は「従来機はロボットの稼働中にワークの段取り替えができず、待ち時間が発生していた。たとえ10秒の待ち時間でも作業者のストレスを解消することで、使いやすさを実感してもらえる」と説明する。

また、ネクサートJ30はあらかじめプログラムを設定してから納入するため、ロボットに動作を教示(ティーチング)することなくすぐにシステムを立ち上げられるのも大きな特徴だ。作業者は本体のタッチパネルを操作するだけで、簡単に動作プログラムを呼び出せる。

沢社長は「製造現場ではロボットの操作に対する不安から、導入に対して一定の拒否反応がある。ネクサートJ30は導入や運用のしやすさを重視して機能を絞り、今すぐ簡単に使えるシステムを目指した。既存の生産体制や設備を大きく変えずに組み込める」と胸を張る。

きっかけは自社の課題

ネクサートを開発した背景には、自社の製造現場が抱える課題があった。同社は産業機械向けの部品加工やユニットの組み立てを祖業とする。月400品目の多品種生産に対応する中、ワークの段取り替えにかかる手間や時間をいかに削減するかが課題だった。

2012年にロボットを使った製造現場の自動化に本腰を入れ始め、その知見を生かして工作機械にワークを自動供給するロボットシステムを構築。検証や改良を重ねて、18年にはネクサートAシリーズの商品化にこぎつけた。

沢社長は「リーマンショックを経て先を見据えた時に、変革せずには生き残れないと考え、ロボットに目を付けた。当初からいずれはロボットシステムを商品化する構想があり、本格的な着手の前に思い切って社名を三和精機から三和ロボティクスに変えた」と明かす。

生産方式を見直す

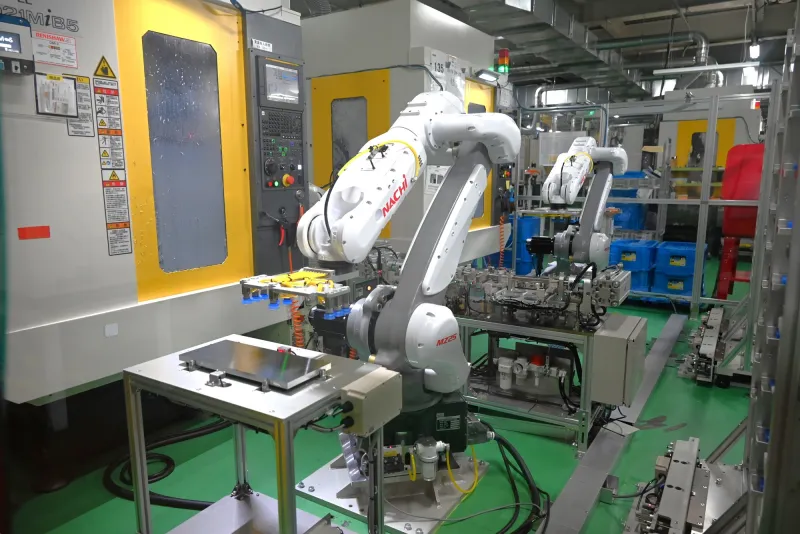

同社は自社工場で複数のネクサートを導入している。メーカーとしての視点だけでなく、ユーザーの一社としてネクサートを使いこなすからこそ、効果的な運用方法を顧客に提案できる。その事例の一つが生産方式の見直しだ。

製造現場の自動化に取り組み始めたのを機に従来の受注生産から、需要を予測して生産する見込み生産に生産方式を変えた。受注を待たずに事前に生産計画を立てられるため、工作機械やロボットシステムなどの設備を遊ばせず、効率的に活用できるという。

沢社長は「わが社では生産方式を見直した結果、ネクサートをはじめとした自動化システムの稼働率を高められた。顧客にはこうした自社の取り組みも含めて紹介している」と強調する。

ネクサートJ30にはシリーズで初めてデジタル技術を搭載した。ロボットシステムの状態を監視する機能で、有事にはコールセンター専門スタッフによるスピード対応が可能となり、ダウンタイムの短縮につながる。

沢社長は「製造現場におけるデジタル技術や人工知能(AI)などの実装は今後必須になる。ネクサートシリーズもデジタル技術の活用を進めていく」と展望を語る。