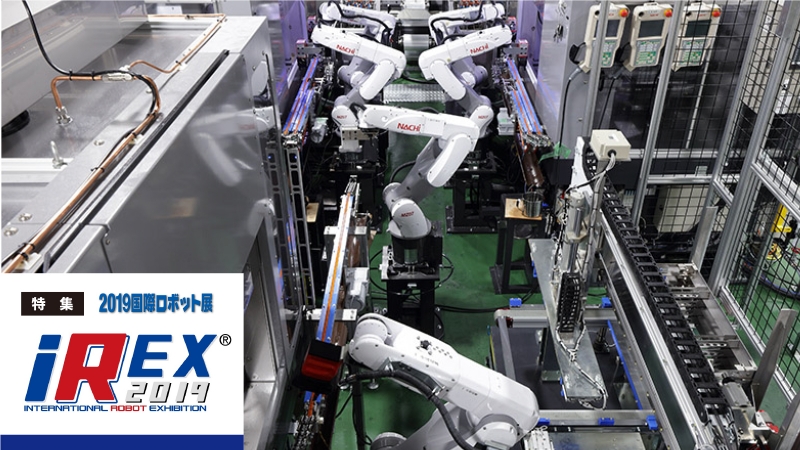

[特集2025国際ロボット展vol.1]出展者は過去最多、AIがロボットに革命起こす

まもなく「2025国際ロボット展(iREX2025)」が開催される。今回展は過去最多の出展者数となり、来場者も15万人超を見込む。受注額が回復傾向にあり絶好のタイミングでの開催となる今回展。産業用ロボットや各種サービスロボットによる世界最先端の自動化ソリューションが多数披露される見通しだ。特に人工知能(AI)技術とロボットの組み合わせは実用性を増し、今回展の大きなトレンドとなることは間違いないだろう。同展の開幕直前に、その一端を一足早く紹介する。

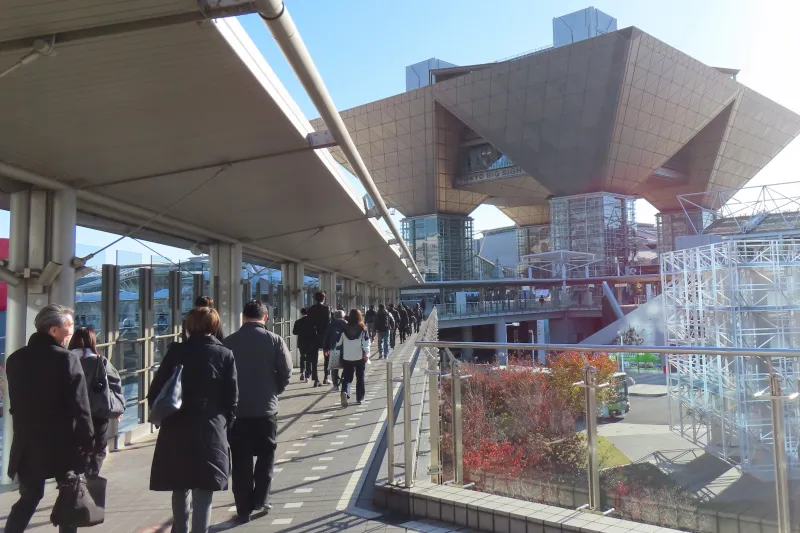

12月3日から東京ビッグサイトで

12月3日~6日の4日間、東京都内の東京ビッグサイトで国際ロボット展が開催される。2年に一度開かれる世界最大規模のロボット専門展で、今回展は「ロボティクスがもたらす持続可能な社会」をテーマとする。

前回展を19社・団体上回る過去最多の673社・団体が出展し、海外からも過去最多の140社・団体が14カ国から出展する。来場者も前回展の14万8125人を上回る15万人超を見込む。東京ビッグサイトの東1~3ホールが改修中で使えないため総小間数は過去最大ではないが、総合的に見ればこれまでにないほどの注目を集める史上最大のロボット展といえそうだ。

同展には多種多様なサービスロボットも展示されるが、やはり多くの人が注目するのが、日本が世界の最先端を走る産業用ロボットの展示だろう。前回展の来場者アンケートを見ても、どのゾーンを見るために来場したのかを聞くと「産業用ロボットゾーン」との回答が47.3%を占め、圧倒的1位だった。

では産業用ロボットの市場環境はどうだろうか。

日本ロボット工業会(会長・橋本康彦川崎重工業社長兼最高経営責任者)が発表したデータ(会員ベース)によれば、受注額は2023年10月~12月と24年1月~3月、総出荷額は24年4月~6月に底を打ち、それ以降は回復傾向が続く。

直近の25年7月~9月の実績では、受注額は2219億円で前年同期比25.9%増、受注台数は4万9213台で同20.0%増といずれも5四半期連続で前年同期比増となった。総出荷額は同19.8%増の2168億円で、総出荷台数は同10.5%増の4万7842台だった。

産業用ロボットの需要は明確に上昇しているが、好調なのは主に輸出向け。国内需要はまだ回復が遅れているが、国際ロボット展での需要喚起を期待したい。

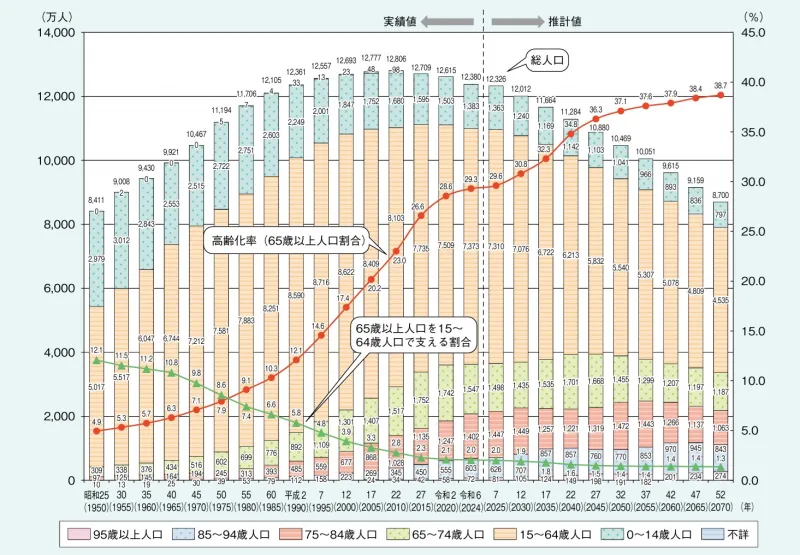

合致するニーズとシーズ

なぜ今ロボットがこれほど注目されるのか。ロボット導入の目的には品質の安定化などさまざまなものがあるが、何よりも大きいのが少子高齢化による人手不足への対応だ。今年日本は「2025年問題」を迎えた。1940年代後半に生まれた団塊の世代が、75歳以上の後期高齢者になることで生じる諸問題を指す。人手不足は今後もますます深刻化し、「2030年問題」では644万人、「2040年問題」では1100万人の人手が不足すると試算されている。

一方、各社が持つ技術シーズ(ソリューションの基となる技術資源)はどうか。昨今ではAI技術のロボットへの応用が盛んに研究され、急速に進化する。AIはさまざまな用途に使えるが、AIで自律的に判断して作業ができれば細かく動作プログラムを作り込む手間を削減でき、運用のハードルを下げられる。

中小企業や三品(食品、化粧品、医薬品)産業など、これまでロボットをあまり使ってこなかった企業でもロボットを運用できれば、人手不足の解消につながる。以前からAIを使った参考出展は多かったが、現場で使える実用レベルのソリューションが増えており、間違いなく今回展の大きな見どころの一つになるだろう。

つまり「人手不足だからロボットを使いたい」という需要者側の事情と、「AIでロボットをより多くの人に使ってもらう技術を開発できた」という供給者側のタイミングがぴったりマッチした状況だ。

人の判断や思考を代替するAIと、物理的な作業を代替するロボットの相性の良さは言うまでもなく、「AIは革命といえるレベルでロボットに変革をもたらす」と考える関係者も多い。国際ロボット展の会場に行けばその一端を感じることができそうだ。10年~20年後に振り返れば「2025国際ロボット展が日本のロボット活用の大きなターニングポイントだった」と感じるようになるかもしれない。われわれ編集部はそう考える。

さまざまな情報を一足早く

今回の特集では、今回展の概要とともに、注目企業の展示内容を一足早く紹介する。

まずは主催者を代表して日本ロボット工業会の橋本康彦会長に今回展の見どころを聞いた。橋本会長は川崎重工で40年以上ロボット技術の発展に携わってきたロボットのプロ中のプロだ。その目から見ても、今はAI技術で「ロボットが劇的に変わる瞬間」だと表現する。

インタビューに続いて、ファナック、安川電機、ダイヘンの3社の出展テーマや展示製品などを紹介する。安全柵不要の協働ロボットやAI技術、自律移動型搬送ロボット(AMR)など、まさに今のトレンドをさらに発展、進化させた展示が並ぶ見通しだ。ロボットのシステム構築に欠かせないシステムインテグレーター(SIer、エスアイアー)の提案内容も紹介する。豊電子工業(愛知県刈谷市、盛田高史社長)は仮想空間でシステムを検証するデジタルツイン技術、三和ロボティクス(長野県飯田市、沢宏宣社長)は工作機械の自動化システムをそれぞれ提案予定だ。

国際ロボット展に直接関連するわけではないが、ヒューマノイド(ヒト型ロボット)の動向も紹介する。ヒューマノイドは近年開発が活発化しており、今回展で大きな注目を浴びるのは間違いないだろう。物流倉庫や工場で働くことを想定した製品も多い。注目度や期待が高まる一方、「ヒト型である必然性がなく、単なるパフォーマンスに過ぎない。実用設備としては普及しないだろう」との見方があるのも事実だ。これに対し三菱総合研究所先進技術センターの中村裕彦氏は「静観するのもリスク」と警鐘を鳴らす。

その他、国際ロボット展の概要や併催イベント、注目の展示製品なども紹介する。

この特集で取り上げた以外の各社の展示内容は開幕日まで分からないが、今回展が面白くかつ有意義なものになることは間違いない。会場に行ける方は特集を読んだ上でぜひ会場に足を運んでほしい。来場が難しい場合は「robot digest(ロボットダイジェスト)」で後日掲載する展示リポートをお楽しみに。

(ロボットダイジェスト編集デスク 曽根勇也)