コンビニ商品のピッキングや補充にロボットシステムを提案/REALMAN ROBOTICS

中国・北京に本社を置く協働ロボットメーカーの日本法人REALMAN ROBOTICS(リアルマンロボティクス、東京都江東区、易峰代表)が小売業界向けロボットシステムの国内販売を開始した。自律移動型搬送ロボット(AMR)に昇降機構と協働ロボットアームを搭載したロボットシステムが、コンビニエンスストアやスーパーマーケットでの商品のピッキングや補充を担う。「トレーニングセンターで学習済みの人工知能(AI)を搭載しており、現場ですぐに稼働できる」と日本法人の易峰代表は自信を見せる。

1台で複数の役割

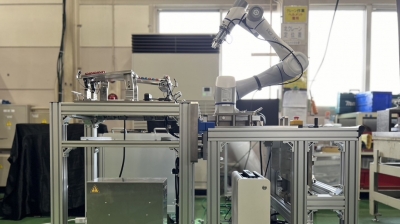

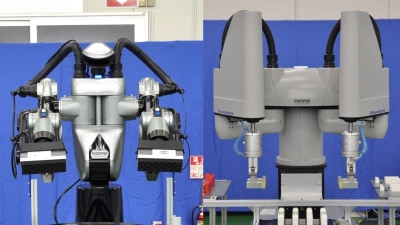

同社が小売業界向けに提案するロボットは「RMC-LA」。AMR、昇降機構、協働ロボットが一体になったシステムで、これに小売店向けのソフトウエアなどを組み合わせて提供する。協働ロボットは6軸制御よりも動きの自由度が高い7軸制御タイプで、棚間が狭い店舗でも作業ができる。アーム先端のハンドは爪による把持と吸着の両方に対応でき、カスタマイズも可能だ。まだ製品化はしていないが、弁当を扱えるハンドも開発する。走行制御のために周囲をリアルタイムで認識するセンサーの他に、物体の接近検知専用に超音波センサーも備え、安全性も高い。

中国では無人のコンビニが増えており、また日本のネット宅配スーパーのようにコンビニ商品の宅配サービスも一般的という。そういったコンビニ向けに開発したシステムで、日本でもコンビニなど各種小売店での商品の補充や、ネット宅配スーパーでの商品のピッキング需要などを狙う。タブレット端末から商品を発注するとその商品をロボットが持ってくる専用ソフトなども提供できる。

「商品のピッキングや補充だけでなく、在庫データと連携すれば在庫管理もできる。カメラがあるので夜間の警備もでき、仕様を少し変えれば案内ロボットとしても使える。1台で複数の作業ができれば、それぞれに専用ロボットを導入するよりも費用対効果を高められる」と易峰代表は言う。

ロボットAI専用のトレーニングセンター開設

動作の制御にはAIを活用する。同社は今年3月、3000㎡のスペースに108台のロボットを設置したAIモデルのトレーニングセンターを中国に開設した。人がロボットを操作しながら繰り返し作業することで、ロボットのAIにその作業を学習させる。トレーニングセンターの中には小売店向けロボットの専用エリアを設け、各種製品をつかむ動作などを学習させた。学習済みのデータがあるため、顧客の現場ですぐに稼働を開始できる。

また必要に応じて、同社のオペレーターによる遠隔操作にも切り替えられる。

自社でコンビニも運営開始

このロボットシステムは中国と米国では既に納入実績があるという。米国ではホテルの部屋で注文した商品をロボットがピッキングし、その部屋まで届けるルームサービスに使っているという。

また同社は中国で子会社を設立し、「小鹿」のブランドで今年6月からロボットが作業するコンビニの運営も開始した。同社の工場がある江蘇省常州市にまずは3店舗を開設し、同じく江蘇省の上海市内でも出店準備を進める。中国の展示会場は常設のコンビニがない施設も多く、展示会場での臨時店舗なども積極的に展開する。今後は本社のある北京や、日本を含めた海外にも展開したいという。

「ロボットの検証のための実験店舗ではなく、コンビニも単独で収益事業に育てる方針。コンビニ運営がうまくいけばロボットの宣伝にもなり、相乗効果が見込める」と易峰代表は言う。

「われわれ自身も実際に店舗でこのロボットを使用し、そこでのデータも開発にフィードバックしてシステムをブラッシュアップしている。このシステムは今年12月の国際ロボット展(iREX)で展示するほか、東京都台東区亀戸の日本法人オフィスにも実機を設置しているので、ぜひ一度見てもらえれば」と易峰代表は話す。

(ロボットダイジェスト編集デスク 曽根勇也)