[特別企画 新ロボット展 in 愛知 vol.8]一歩先行くロボとは?

宇宙ごみの回収

宇宙の衛星軌道は、稼働中の人工衛星のほか、役目を終えた人工衛星やロケットの一部、それらが衝突して発生した破片などのスペースデブリ(宇宙ごみ)で混雑しており、その混雑が原因で宇宙開発に支障をきたす恐れがある。

このため、スペースデブリの除去をはじめとする「軌道上サービス」は重要性が日に日に増す。

現在、低軌道から高い軌道まで多くの人工衛星が稼働する。アストロスケールホールディングス(東京都墨田区)は、その全軌道における軌道上サービスに専業で取り組む世界初の民間企業だ。

RTJ2022ではアストロスケールHDの岡田光信CEOが「宇宙船外汎用作業ロボット」についてセミナーで講演し、特別展示としてスペースデブリ除去技術実証衛星「ELSA(エルサ)-d」や卓上人工衛星の模型などを展示する。

2030年にはスタンダードに

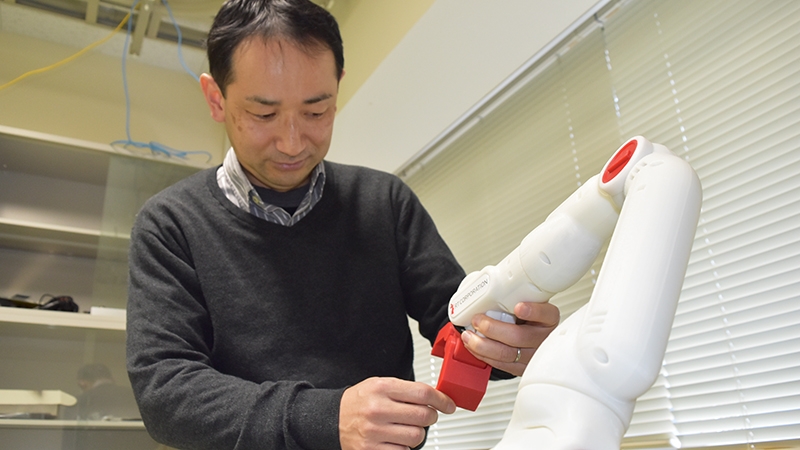

技術的な研究開発を担う子会社のアストロスケール(東京都墨田区、小山貴義社長)は、2021年から経済産業省の宇宙船外汎用作業ロボットアーム・ハンド技術開発を受託している。

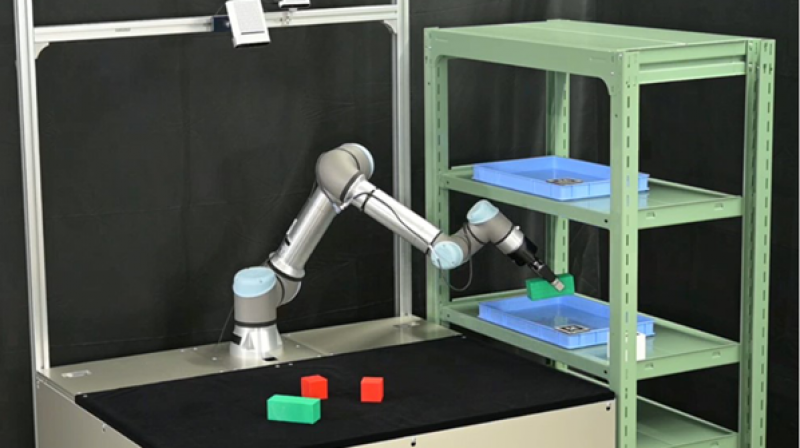

この開発を担うCV&ロボティクスグループの岩井隆マネジャーは「ロボアームの技術的なポイントは、目で見ること(コンピュータービジョン)と腕(ロボットアーム)。それを司る脳(制御)、ビジョン、アームのバランス感覚が大切で、それぞれの技術は連携して開発せねばならない」と強調する。

顧客の声に耳を傾け、サービス内容を作り込む一方、人工衛星もしっかり作る。ソフト面から衛星やロボアーム・ハンドなどのハード面まで、一気通貫で作り込むのが特徴だ。

また、ロボアーム・ハンドのコア技術には汎用性がある。エルサ-dのデブリ捕獲方法は磁石式。しかしコアとなるモーターやカメラなどは、ロボアーム・ハンドとも共通で、開発は地続きとも言える。ベースの技術は共通することも多い。

「開発は、元々のハイペースなりに順調。未知の領域をかき分ける文字通りの最先端技術。中長期的な目標として2030年までに軌道上サービスがスタンダードな世の中を目指す」(岩井マネジャー)

難しいのは、技術フィールドが広すぎること。光学や電気工学、機械工学などを全て高いレベルで実現させねばならない。それぞれ単体だけの研究開発なら、これまでもあったかもしれない。しかしアストロスケールはそれらを統合し、新たな技術を生み出している。

宇宙ロボは産業へ

「軌道上サービスとは、日本の道路でいう日本自動車連盟(JAF)のようなもので、宇宙のロードサービス」と岩井マネジャーは笑う。そもそもスペースデブリについては、技術と法規制、ビジネスモデルの3つが存在せず、アストロスケールHDは軌道上サービスを実現するためにその3つに同時に取り組む。事業は多様化しており、現在は主に①運用を終了した衛星の除去(デブリ化防止)②既存の大型デブリの除去③軌道上の観測や点検④人工衛星の寿命延長の4つだ。RTJ2022では「宇宙の持続可能性」との問題意識を提示する。「デブリ処理や宇宙での『リデュース(減らす)』『リユース(再利用)』『リサイクル』の頭文字を取った『3R』実現のためだけに、人を宇宙空間に運ぶのは難しい。人の代わりに働く宇宙ロボを宇宙へ運び、運用する。宇宙ロボは産業となるし、持続可能な宇宙においてはそうならざるをえない。そのために、コミュニティー作りにも責任を負う」と岩井マネジャーは意気込む。(ロボットダイジェスト編集部芳賀崇、西塚将喜)16pxポップアップを開くには、Shift+Enterを押してくださいポップアップを開くには、Shift+Enterを押してくださいポップアップを開くには、Shift+Enterを押してくださいポップアップを開くには、Shift+Enterを押してください559ワード