導入支援の“輪”を全国へ広げる【後編】/全国ロボット・地域連携ネットワーク 松元明弘主査

パッケージ化でコストダウン

――今までうかがってきた他にも、実施していく取り組みなどはありますか?

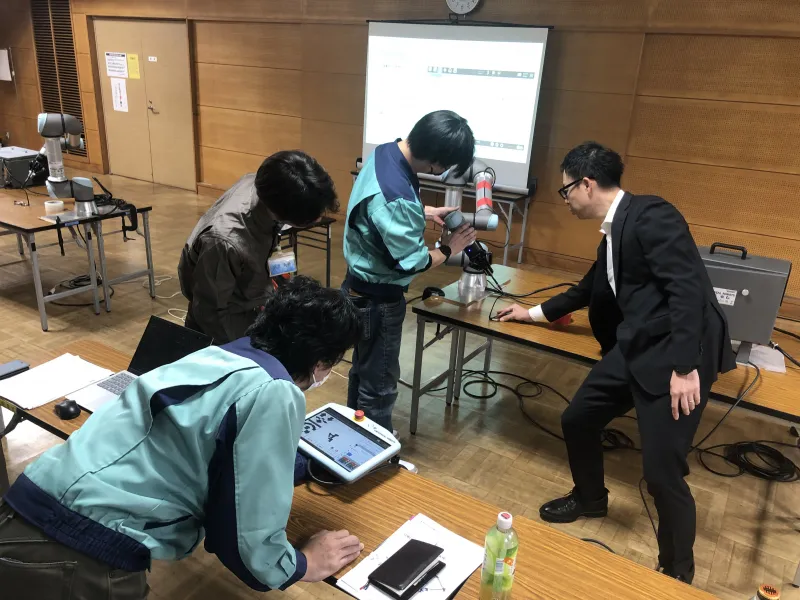

これから詳細を詰めるものも多いのですが、いろいろと取り組む予定です。例えばロボットシステムのコストダウンも実現したい。中小企業も含めた多くの現場にロボットを普及させるには、コストが非常に重要になります。コストダウンの鍵はシステムのパッケージ化でしょう。自社に合わせて作り込んだ一品一様のシステムももちろん良いのですが、仕様がある程度決まっていて周辺機器などもセットになったパッケージシステムなら、多くの場合導入コストを大幅に抑えられます。作業の速度や精度を徹底的に追求するような工程であればオーダーメードのシステムが必要ですが、そこまでは必要ない工程も多くあります。

――総菜を作る食品工場向けの「盛り付けロボット」では、コストダウンを狙って業界団体が中心となってパッケージシステムを開発した例があります。

日本惣菜協会が中心となって、経済産業省の「革新的ロボット研究開発等基盤構築事業」などの採択を受けて開発したシステムですね。それの「中小製造業向け」のようなシステムをイメージしてもらえれば分かりやすいと思います。外観検査や工程間搬送など、多くの企業に共通する工程を対象にパッケージシステムのコンテストを開催できればと思っています。オープンイノベーションにつながるような開放されたコンテストを目指していますので、既にロボットシステムを開発している企業だけでなく、人工知能(AI)やソフトウエア関連の企業にもぜひ参加してほしいです。

――AIやソフトウエアの企業では、ロボットシステムを開発するところまではなかなか難しいのでは。

まず最初に、アイデアを競うコンテストを実施できればと思っています。その後、実際のシステムを評価するコンテストも計画していますが、SIerのパートナーがいればロボットシステムも開発できるでしょう。その両者を引き合わせるマッチングイベントなども考えています。今年度中に計画を固め、来年度にアイデアを競うコンテスト、再来年度に実際のシステムを競うコンテストの開催を目指しています。

――ロボット導入を支援する専門家が増え、パッケージ化でロボットシステムのコストも下がれば、ロボットの導入がより身近になりそうですね。

ぜひそれを実現したいです。またロボットシステムは導入して終わりではなく、「導入後の運用・保守」も重要です。せっかく導入したのに工場の隅でホコリをかぶってしまうのではもったいない。短時間で復旧できるちょっとした稼働停止、いわゆる「チョコ停」の度にSIerを呼ぶことは難しいので、ユーザーが自社で保守・運用ができる体制作りもサポートしてしていければと思います。

企業会員制度も創設予定

――少し話は変わりますが、松元先生がRINGプロジェクトの主査を引き受けた理由は何ですか?

私は東洋大学の教授として、武蔵野銀行と共同で地元の中小企業向けに製造現場のデジタル化のための勉強会を2018年から開いてきました。中小企業の現状はよく分かっています。また鹿児島という地方の出身ですので、地方社会を活性化したいとの思いもあります。全国の中小企業の活力を高めることが日本全体の活性化につながると信じており、その信念はRINGプロジェクトの目的と合致します。東洋大学は創立時から一貫して「社会への貢献・還元」を重視しており、私自身も昔からロボットの標準化活動をはじめとする公的な活動を多く引き受けてきました。RINGプロジェクトはこれまでの社会的な活動の集大成になる、そう思い主査を引き受けることにしました。

――RINGプロジェクトの今後の展望を教えてください。

自治体やコンソーシアムとして参画している地域がまだ28地域にとどまっていますので、未参加の地域にも参画してもらえるよう働きかけていきたいと考えています。そのためにもきちんとした活動体制を整え、成果を上げていくことが大切です。また今はまだ制度の詳細を検討しているところですが、今年12月に「国際ロボット展(iREX)」が開催される頃には「企業会員」の制度も業界の皆さんにご案内できると思います。RINGプロジェクトの理念に賛同してくれる地域や企業を増やしていき、ロボットの導入支援の“輪”を広げていきます。

――終わり

(聞き手・ロボットダイジェスト編集デスク 曽根勇也)