[ロボットが活躍する現場vol.16]中小で塗装ロボットを使いこなす驚きの着眼点/久保井塗装

ワンパッケージのロボシステム

研究開発から手掛けた製品が、本格的な売り上げにつながるまでには時間がかかる。

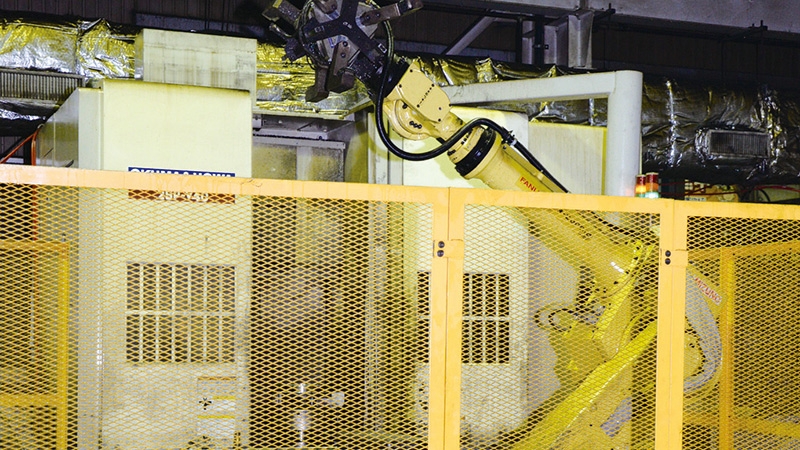

やはり、従来から実績のある自動車部品や通信機器部品、光学機器、オーディオ機器への試作品や量産品への塗装加工が事業の中心だ。同じ形状の量産部品を多く塗装する場合にはロボットを使った自動化が向く。そこで15年に塗装専用のロボットを導入した。

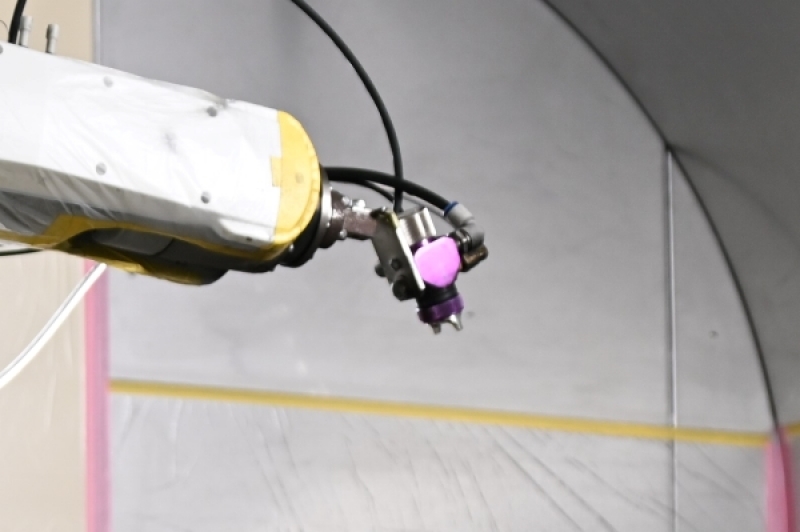

導入したのは、塗装装置メーカーのワールド技研(埼玉県鴻巣市、菅沼進社長)が製造、販売する「Smart Spray Robot Cell(スマート・スプレー・ロボット・セル)」。幅2.5mの立方体の筐体(きょうたい)で、内部の塗装室に設置された6軸の垂直多関節ロボットに、塗料を霧状に噴射するスプレーガンを装着して塗装作業をする。被塗物の交換装置や給気と排気用装置、被塗物に付かなかった塗料などを回収するウォーターブースを1つのパッケージにした設備だ。

ゼロから設定せず、選ぶ

必要な機器はシステムとして集約されている。残るは、ロボットをどう動かすかなどのソフト面だ。これが差別化を図るうえで重要になる。

塗装では、温度と湿度を一定に保てば良品率が上がる。特に自動塗装では、事前にプログラムされた塗り方しかできないため、温度と湿度の安定がより重要だ。

しかし、工場内で温度と湿度を整えるには莫大なエネルギーが必要で、中小企業では収益性の悪化に直結するほどのコストがかかる。

そこで着眼点を変えた。技術者が人手で作業する場合には①塗布する際のスプレーガンの動かし方②塗料の調合割合――の2つで、温度と湿度の環境変化に対応する。それらのノウハウをロボットに実装しようと考えた。

動作面では、ベテラン技術者の経験を生かして、温度や湿度などに応じてスプレーガンの向きや動作速度の異なるロボットのプログラムを複数用意した。その上で状況に合わせて最適な動作を選択する。

温度や湿度は1日の中でも変化する。それに応じてプログラムを変更するタイミングを見抜くのは難しい。塗装直後の湿った状態で、乾燥後の状態を想像できるほどの経験が要るという。そこで、ロボットのオペレーション担当に塗装経験を持つ技術者を据えた。

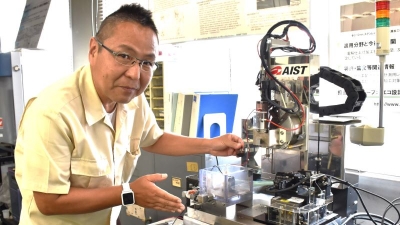

もう一方の塗料の調合では、自社開発のIoTシステム「KCW-CMS」を活用する。工業塗装専用のIoTシステムで、工場の業務管理ができる他、塗料の調合ノウハウを詰め込んだ。