【特集】[集結! 自動化の最新提案vol.10]中小も生産技術力を/TSF自動化研究所 村山省己代表

技術とビジョン

中小企業の自動化では、SIerや公的機関にできることには限界がある。では、自動化を進めるにはどうしたらいいか。中小企業自身が生産技術の機能を持ち、高めていくしかない。

セミナーなどを受講して基本を教わり、いろいろと試行錯誤すれば、自社の作業を見直して、現場に適したシステムの全体像を決める構想設計まではできるようになります。「自分たちの力で、自分たちの求めるシステムの青写真が作れる」、まずはこのレベルを目指しましょう。

ロボットを効率的に使うなら、技術者の生産技術力を高めるだけでは不十分です。経営層が、将来どのような工場にしたいかのビジョンを持ち、長期的な計画を立て、トップダウンで実行する。「この工程を自動化したい」という局所的な視点では、部分最適にしかなりません。点ではなく、点をつなげて線にし、工場全体で最適化を図る。そうでなければ大きな効果は見込めません。

ロボ停止中も生産は継続

大手企業では工機部や保全部など、さまざまな部門がありますが、こうした能力も高めるべきです。ジグや簡単な設備なら自社で設計、製作する。このように自前で技術を培い、メンテナンスや、エラーが出てシステムが止まった場合の復旧も自分たちでできるようにすることです。

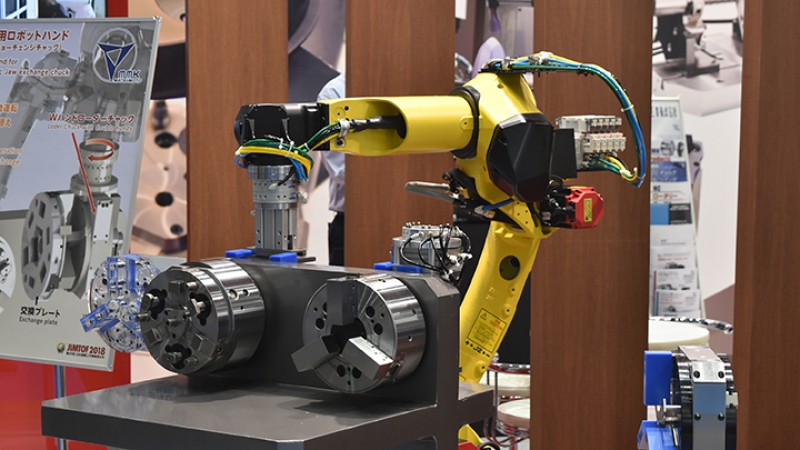

ロボットを導入する時の一番の心配は、頻発停止などで生産が止まってしまうことだと思います。そこで私が提案するのが、工作機械の横にロボットを置く方法です。

機械の正面にロボットを置き、安全柵で囲ってしまうと、ロボットに異常があった時には、機械も含めたシステム全体が停止します。横に置けば、ロボットに不具合があっても、被加工材の付け替えを一時的に人手に戻して稼働を続けられる。

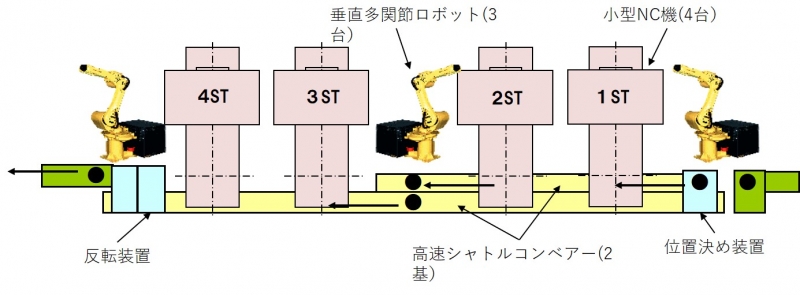

マシニングセンタ(MC)と呼ばれる工作機械を2台並べ、その間にロボットを置き、側面から両側のMCの被加工材を付け替える。これを一つのセルとして、セル同士をコンパクトなシャトルコンベヤーでつなげば、ガントリーローダーでなくても自動の加工ラインを構築できます。MCは構造が標準化されておらず、側面に扉を付けられない機種も多いので、メーカーが開発する時はそうした使い方も想定してもらえればありがたいです。

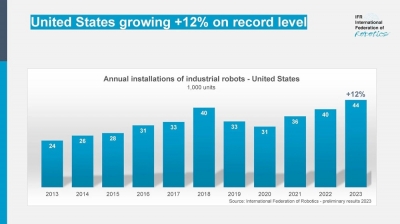

現在は、設備単体では差別化が難しい時代です。中小も含めた製造業が国際競争力を維持するには、自動化機器も含めいかにシステム化するか。また自動化だけでなく、モノのインターネット(IoT)などのデジタル技術の活用や、効率的な製造方法の開発なども必要です。それらに取り組むにも生産技術力は不可欠で、中小企業であっても技術者の育成に力を入れるべきです。

いくらロボットや最新設備を購入しても、結局最後は「人」が鍵です。

(ロボットダイジェスト編集デスク 曽根勇也)

――特集終わり

村山省己(むらやま・せいき)

1976年東海大学工学部卒。日立製作所工機部長や日立オートモティブシステムズ投資計画部長などを経て2016年4月東海大学教授。定年により19年4月から非常勤教員。19年4月TSF自動化研究所創設。66歳。山口県出身。