記者もやってみた! 触れた瞬間「ピタッ」と止まるロボット用安全カバー【後編】/三重ロボット外装技術研究所

17年には社名を改称

当初は接触検知機能を搭載していなかった。だが、ロボット関係の展示会に出展し、来場者の反応から接触検知のニーズをつかんだ。

そこで、次のステップとして、ロボット用の安全カバーに合った接触検知機能の開発を始めた。ひずみゲージや静電容量センサーなど、いろいろなセンサーを試し、16年にようやく今の仕組みに行き着いた。

前述の通り、いくつかの技術で特許も取得したが、森社長は「通常、特許を申請してから通るのに2~3年かかるが、いずれも1年以内で通った。仕組み自体はシンプルだが、なかなか思い付かないのだろう」と胸を張る。

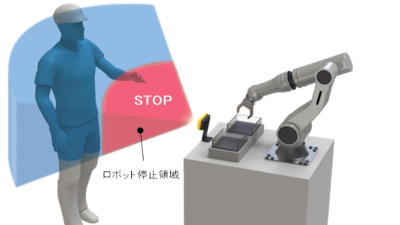

柔らかロボDの開発期間中に、産業用ロボットの80W規制が緩和(モーターの定格出力が80Wを超える産業用ロボットでも、適切なリスクアセスメント<リスクの分析と対処>を講じれば安全柵なしで設置できる)され、協働ロボットの安全に関する国際標準化機構(ISO)の技術仕様書「ISO/TS15066」も発行された。これらを追い風に、ロボットと人が一緒に働くニーズが急激に高まったという。

柔らかロボDの事業の拡大に伴い、17年には三重木型製作所から三重ロボット外装技術研究所に社名を改称。ロボット向けのビジネスに注力する姿勢を内外に示した。

一方、これまで手掛けていた自動車の試作部品のビジネスは徐々に減少し、18年にはほぼゼロとなった。そのため、これまで保有していた工場も手放し、本社を現在の場所に移転した。この時に、従来の町工場のビジネスから特許技術を生かしたライセンスビジネスへと、同社のビジネス形態が完全にシフトしたと言える。

第三者認証の取得目指す

今後の課題は安全認証だ。国際規格などに基づき、柔らかロボDの安全性を専門機関に保証してもらう「第三者認証」の取得を目指す。第三者認証の取得のため、同社は産業総合技術研究所(産総研)との共同研究にも取り組む。18年12月には、柔らかロボDをより安全に使えるよう、ISOで規定された冗長化技術(センサーの回路を二重にし、片方が故障してももう片方が作動できるようにすること)を産総研と共同開発した。森社長は「第三者認証を取得できれば、柔らかロボDを搭載するだけで、ロボットのカバーの部分だけはリスクアセスメントをクリアできそうだ。制御の部分は別途リスクアセスメントが必要だが、既存の産業用ロボットに柔らかロボDを取り付ければ協働ロボットとして稼働させることもできるだろう」と先を見据える。――終わり(ロボットダイジェスト編集部桑崎厚史)