[特集2025国際ロボット展vol.2]劇的に変わる瞬間、AIはブームでは終わらない/日本ロボット工業会 橋本康彦会長

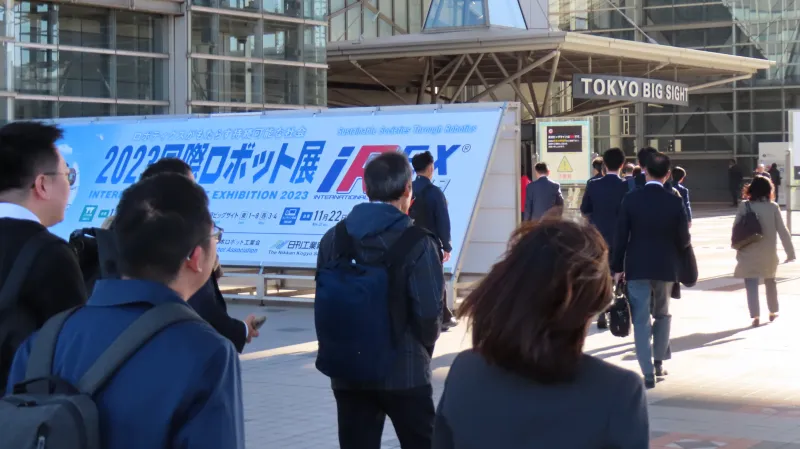

12月3日~6日に東京都内の東京ビッグサイトで「2025国際ロボット展(iREX2025)」が開かれる。産業用ロボットやサービスロボット、ヒューマノイド(ヒト型ロボット)などの最新機種・最先端ソリューションが一堂にそろう世界最大規模のロボット専門展だ。人手不足を背景にロボットへの注目度がかつてないほど高まる中、同展ではどのような展示が見られるのか。主催である日本ロボット工業会の橋本康彦会長(川崎重工業社長兼最高経営責任者)に見どころを聞いた。

未来を提示して前向きに

――今回展はロボットの需要が回復してくるタイミングでの開催となりました。

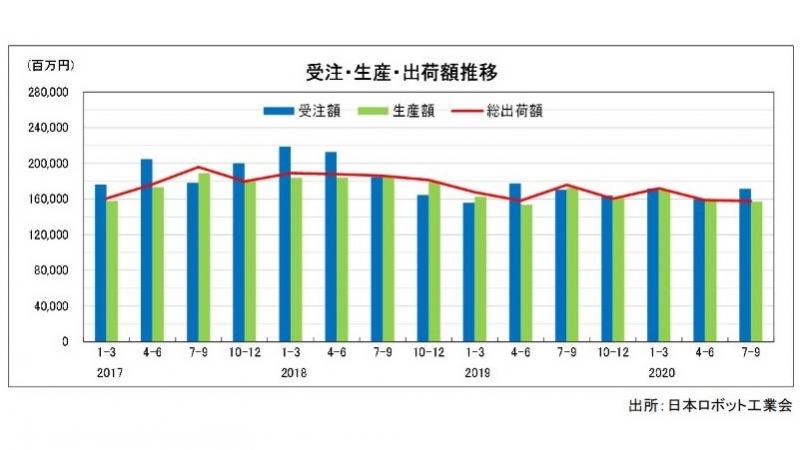

一昨年、去年とあまり良くない時期が続きましたが、昨年末からは受注の回復が続いています。今年の7月~9月期で見ると、産業用ロボットの受注額と受注台数はともに前年同期比で20%以上伸びています。特に電子部品実装用や半導体用などが好調で、海外向けが伸びています。まばらではありますが、全体的に見れば市況は回復しており、前向きな状況で国際ロボット展を迎えることができました。

――国内は少し回復が遅れているようです。

ロボットなどの設備財への投資は、不安があると抑制されます。今すぐにやらなくてもしばらくは何とかなってしまうのが自動化投資ですから、先送りにされがちです。特に日本人は慎重な傾向があります。しかし、需要が高まった時に準備ができていないと、チャンスを逃してしまいます。人手不足で「ロボットが必要」との産業界の認識は変わっておらず、長期的に見れば市場が拡大することは間違いありません。あとはそのタイミングがいつになるのか、それだけだと思います。

――今回展は国内需要を喚起するきっかけになりそうですか?

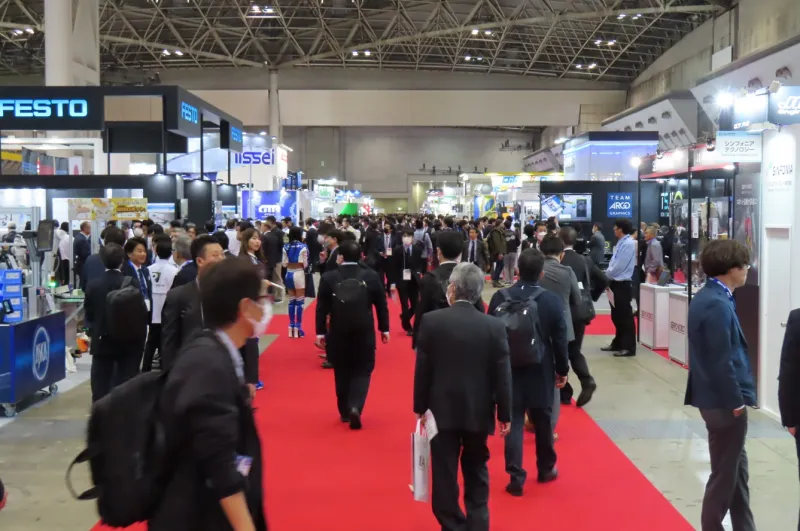

「景気は気から」とよく言われます。国際ロボット展は最新ソリューションを提案するビジネス展であると同時に一種の「お祭り」でもありますので、一歩先の未来も提示してお客さまの気持ちを明るくし、楽しんでいただくことで設備投資にも前向きになれるものにできればと考えています。

――目標来場者数は?

前回展では15万人にわずかに届かなかったのですが、今回展では15万人以上の方々にご来場いただけると確信しています。

――4日間で15万人はすごい人数ですね。

日本は産業用ロボットが非常に強く導入実績も豊富なため、もちろんその展示は多いのですが、多種多様なサービスロボットの展示もあり、今話題のヒューマノイドも会場では見られます。以前からロボットを使ってきたプロの方だけでなく、新たにロボットに関心を持ち始めた多様な産業のお客さま、純粋にロボットが好きな一般の方々や子どもたち、幅広い分野の研究者や学生など、多様な方々にご来場いただけると考えています。

ヒューマノイドやAIに注目集まる

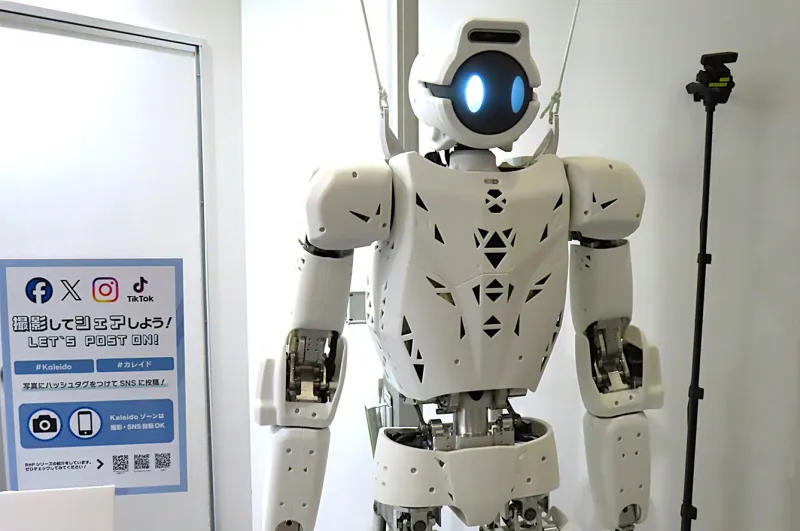

――ヒューマノイドの展示もあるのですね。

各社の展示の詳細まで主催者側で把握しているわけではありませんが、会場内でいくつも展示されるのは間違いないでしょう。ヒューマノイドも含めて最新のロボットを多くの方々に見てもらい、「夢とワクワク」を感じてもらいたいですね。

――最近は物流や製造の現場でヒューマノイドを使おうとの試みも増えています。そのことについてはどうお考えですか?

人工知能(AI)技術の発展もあり、実用レベルに近いものも増えています。もし特定の作業をさせるなら、ヒューマノイドは産業用ロボットや作業に合わせて開発した専用ロボットにはかないません。しかしどんな作業が生じるのか分からない環境であれば、ヒューマノイドが適しているケースもあり得るでしょう。ヒューマノイドはまだまだ進化しますし、産業用ロボットも進化を続けます。ヒューマノイドと産業用ロボットはそれぞれ高いポテンシャル(潜在能力)を持っており、それぞれが引き続き発展し、適材適所で使われるようになれば素晴らしいことだと思います。

――なるほど。

ヒューマノイドは、お客さまがロボットに関心を持つ一つのきっかけにもなっています。ヒューマノイドに関心を持って国際ロボット展に来場された方が、「産業用ロボットでもこんなことができるのか」と新たな発見をすることもあるでしょう。

――ロボットに関心を持つ方々の裾野が広がりそうですね。

そうですね。ヒューマノイドもその一例ですが、AI技術の発展がロボットを急速に進化させています。これに伴い、これまでAIやソフトウエアの業界にいた人でも、ロボットに関心を持つ人が増えています。昨今、現実世界を理解した上で適切に行動できる「フィジカルAI」が注目されており、AIと現実世界をつなぐ接点としてロボットへの関心が高まっています。注目が集まり、他分野からさまざまな視点や技術が持ち込まれることで、技術の進化は加速しています。

――AIがもたらす進化とはどのようなものですか?

代表的なものの一つが、ティーチング(教示)レス技術でしょう。従来の産業用ロボットではロボットに動作を覚えさせる手間が大きく、少量多品種生産には対応しにくい面もありました。AIで自律的に判断し、自動的に適切な動作ができるのなら、この手間を大幅に削減できます。また自然言語を理解するAI技術なども、今後はティーチングの手間の削減に寄与するかもしれません。

――手間がかからず簡単に使えるようになれば、ロボットの導入のハードルが下がりますね。

はい。ロボットの活用が進んでいる製造業でさえ、95%以上の企業はまだロボットを使っていません。中小企業でも簡単に使えるようになればロボットの活用が一気に広がり、競争力の強化と働き方改革を同時に進めることも可能になります。AIは単なるブームでは終わらず、ロボットの普及の起爆剤になり得ると思います。

――大きな変化ですね。

私自身、ロボット事業部門の出身ですので、40年間ロボット技術の進化を見てきました。その40年間で見ても、今はロボットが「劇的に変わる瞬間」だと感じています。その劇的な進化を、ぜひ会場で皆さまにも感じていただければと思います。

(聞き手・ロボットダイジェスト編集長 八角 秀)