[特集2025国際ロボット展vol.5]周辺技術の進化を実機で証明

ロボットの使いやすさの向上には、周辺技術の進化も欠かせない。2025国際ロボット展(iREX2025)の見どころの一つだろう。小倉クラッチはコア技術を生かして、把持力センサー内蔵のロボットハンドを開発した。ハイデンハイン(日本法人=東京都千代田区、坂本岳司社長)はデュアルエンコーダーでロボットの動作精度の向上を提案する。両社ともロボットの実機デモンストレーションを取り入れるなど、会場では技術面を分かりやすくアピールする。

長年のノウハウをハンドに適用/小倉クラッチ

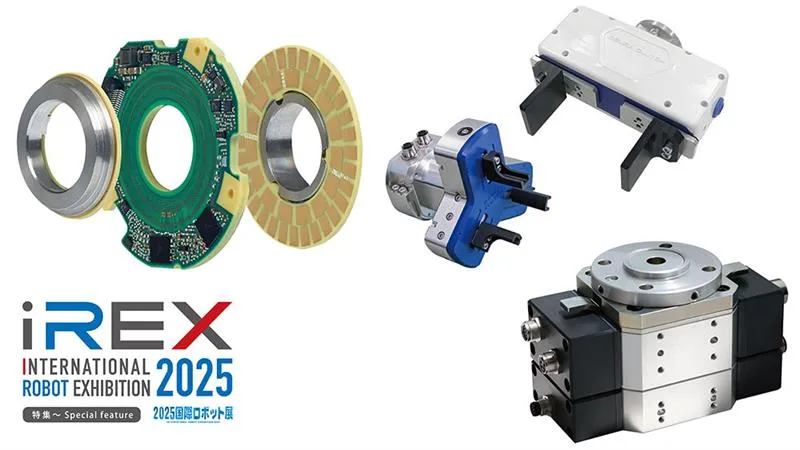

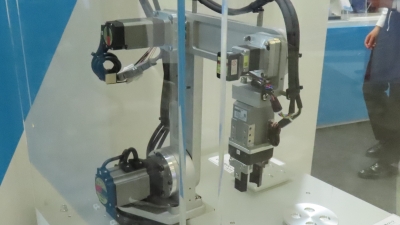

車載エアコンや産業機械向けのクラッチ、ブレーキを得意にする小倉クラッチは近年、産業用ロボット向けの製品開発にも注力する。iREX2025では、今年から正式発売したロボットハンドやハンドを交換するツールチェンジャーをメインに訴求する。

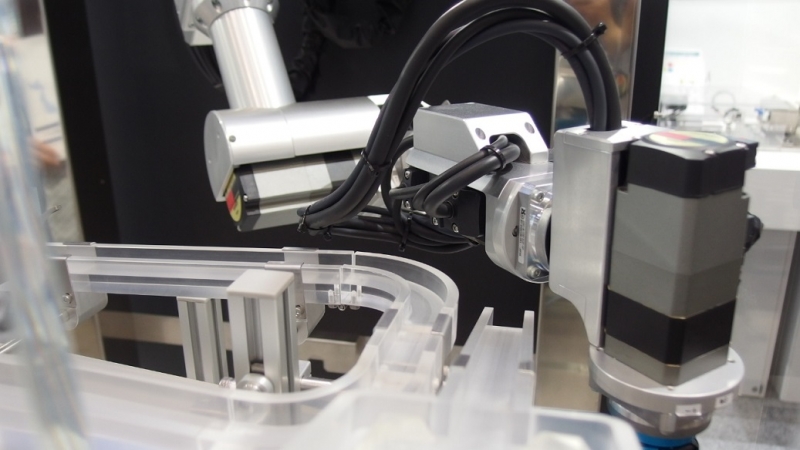

ロボットハンドの「OGR」シリーズは把持力センサーを内蔵した製品だ。今年発売した2爪タイプの「OGR2130」と今回展から発売する3爪タイプの「OGR3350」を展示する。

把持力センサーとフィードバック制御を組み合わせることで、軟らかい対象物(ワーク)や、割れたり壊れやすいワークにも対応できる。

営業本部販売開発部の森田武久部長は「最大の特徴は把持力センサーの検出性能や耐久性、堅ろう性の高さ」と話す。

繊維機械向けの張力センサーなどで長年培った技術の一つ、ばね機構部に磁石とホール素子を配置して変位量を検出する仕組みを把持力センサーに応用し、高性能を実現した。

そのセンサーを爪の駆動部に埋め込み、把持の動きをすぐ近くで検出する構造にしたのも工夫の一つだ。把持力の検出によく使われる駆動モーターの電流値を把握する方式では、歯車などの機構やその経年変化でメカロス(機械的なエネルギー損失)によるずれが生じる。

OGRシリーズでは、そうした影響を受けないため、検出精度も即時性も高い。結果として、市場では把持力の検出範囲を最大出力に対して40%以上とする製品が多いが、OGRシリーズは同20%以上と微小な力から認知できる。

また、ひずみゲージを使った高精度な把持力センサーもあるが、過負荷で故障しやすい。OGRシリーズは、過負荷にも耐えられる。駆動機構には送りねじを採用したことでセルフロックをするため、電源喪失時も物を落とさずに保持できる。

把持力の調整が必要なワークのピッキングに協働ロボットを使うケースが多いことから、協働ロボットに装着して同社のソフトウエアをインストールすれば、すぐ使える「Plug&Play(プラグ&プレー)への対応を進めている。

現在はファナックと安川電機の製品に対応しており、今後も増やしていく方針だ。

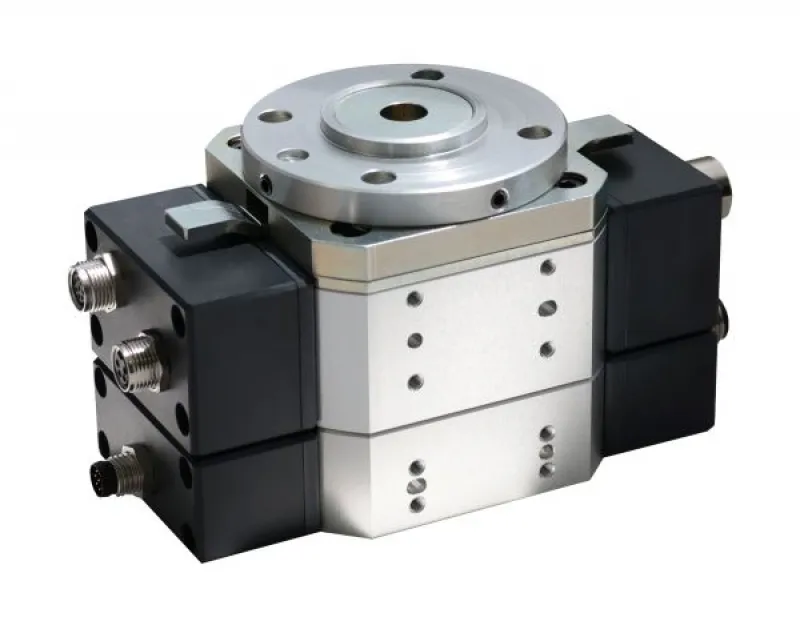

そして、協働ロボットの増加を見据えて今年7月に発売したのが、ツールチェンジャー「OTC100」だ。こちらには、クラッチに使う電磁技術を応用した。

電磁石に通電している時にロック機構が外れる仕組みのため、交換時のみ電力を使い、エンドエフェクターの装着中は電力を消費しない。

市場には交換時に圧縮エアを使う製品もあるが、OTC100は圧縮エアを供給しにくい箇所でも電力だけで使える。

5年前から取り組み、本格化へ

ロボット向けの製品開発は2020年ごろに開始した。

元々、サーボモーター用ブレーキを手掛けており、産業用ロボット分野で需要が伸びていたことが背景にある。

クラッチやブレーキのコア技術を応用すれば、付加価値の高い新製品でロボット業界に貢献できると考えた。今回展では、それらがいよいよ形になってきた。

出発点ともいえるモーションコントロール関連でも新たな提案がある。この12月から発売する「ブレーキ診断システム」だ。

電磁ブレーキやクラッチの電源回路に直列で接続するだけで、摩耗状況や稼働状況をリアルタイムに取得できる。状態異常を検知すると、発光ダイオード(LED)ライトの点灯色などでアラートを出す。また、プログラマブル・ロジック・コントローラー(PLC)やパソコンなどへ情報を出力でき、取得データを解析すれば、予知保全も実現できる。

それ以外にも、産業用ロボット向けのクラッチやブレーキなどの要素部品も多数展示する。

森田部長は「長年培った技術を応用し、他社製品と比べて性能や技術面で優位な製品をそろえた。来場者の認知を広げたい」と意気込む。