[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.2]第3次産業革命のさなかにロボット開発へ【後編】/小平紀生

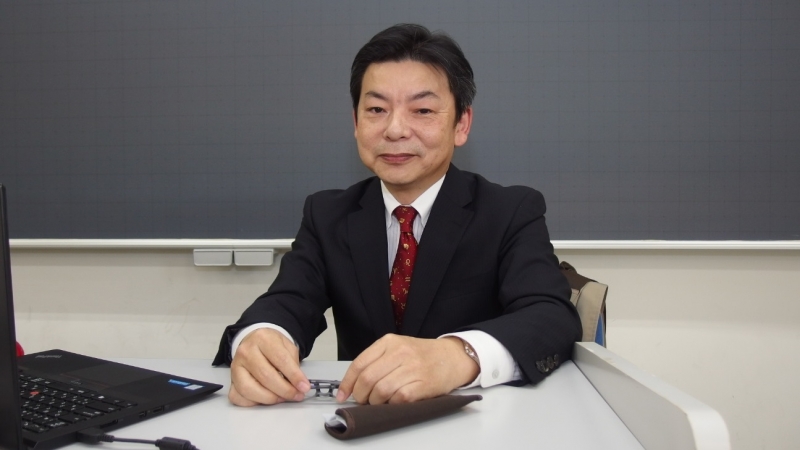

過去には日本ロボット学会の第16代会長(2013~14年)を務め、現在も日本ロボット工業会のシステムエンジニアリング部会長など、ロボット業界の要職を数多く務める三菱電機の小平紀生氏。黎明(れいめい)期から40年以上もロボット産業と共に歩んできた同氏に、自身の半生を振り返るとともに、ロボット産業について思うところをつづってもらった。毎月掲載、全12回の連載企画「随想:ロボット現役40年、いまだ修行中」の第2回。小平氏が入社した1975年には三菱電機はまだロボットを作っていなかったが、78年の末、待ちに待ったロボット開発の計画が立ち上がった。

顧客の想定しないことまで

75年に三菱電機に入社しました。最初に配属されたのは残念ながら産業機械ではなく、なぜか水処理プラントの部門でした。

配属早々、納入した排水処理プラントが「きちんと機能していない」というクレームを受け、宮城県の水産加工会社で1カ月の駐在を経験しました。

きちんと設計したはずですが、確かに排水が処理しきれていない。客先の排水のサンプルに合わせて設計したのですが、どうも水温や魚の種類の変化による水質変化に対応できていませんでした。顧客から渡されたサンプルに対応するだけでは不十分で、季節などの状況変化を考慮して設計すべきだったのです。

この教訓は、後にロボットのシステムインテグレーションをする際にも役立っています。

例えば、段ボール箱の硬さも気温と湿度に応じて変化します。ロボットで薄い段ボールの箱をつかむ場合、冬場に合わせてハンドの把握力を設定すると、夏には箱をつぶしてしまうことがあります。

「薄い段ボール箱は季節が変わると把握力の調整が必要になるので、片側のハンド先端に爪を付けて箱の底を引っかける設計にしましょう」と提案する。

見落としがちなことにまで配慮した提案は、大きな信頼につながる。それをこの時に学びました。

希望部署で全力投球

入社後3年近く経って、実用化が始まったマイクロプロセッサーの応用技術開発部門が立ち上がることを耳にしました。家電製品から産業機械まで、全社の電機製品のマイコン化を一気に促進するために応用機器研究所に設置するもので、名前もずばりの電子化開発部門。

さあ、水処理よりはそっちだろうと思い、上司だった田畑則一部長に異動を申し出たところ、「今の仕事がつまらないから異動したいのなら考え直せ。しかし、そうでないのなら、自ら希望して異動したことを忘れず背水の陣で働け」と送り出してくれました。

さすがに本音は見透かされていましたが、その後のロボットに至る自動化技術者人生を方向付ける一言でした。

時は、まさにマイクロプロセッサーが世の中を変える第3次産業革命。各社少しでも早くマイクロプロセッサーを自社製品に組み込もうとしのぎを削っており、当社も米インテルから発売前の次世代の中央演算処理装置(CPU)のサンプルをモニターとして入手して先行開発をするなど、かなり積極的に動きました。

私も異動当初は、加工中の切削工具の折損検知や、エレベーターの制御などさまざまなマイコン応用開発の課題に取り組みましたが、いよいよ78年の年末のこと、名古屋製作所から「産業用ロボットを開発したい」との話がついに持ち込まれました。

――終わり

(構成・ロボットダイジェスト編集デスク 曽根勇也)

小平紀生(こだいら・のりお)1975年東京工業大学機械物理工学科卒業、同年三菱電機入社。2004年主管技師長、13年主席技監。日本ロボット学会会長などを歴任し、現在は日本ロボット工業会のシステムエンジニアリング部会長やロボット技術検討部会長、FA・ロボットシステムインテグレータ協会参与、セフティグローバル推進機構理事兼ロボット委員会委員長などを務める。東京都出身、67歳。※本記事は設備材やFA(ファクトリーオートメーション=工場の自動化)の専門誌「月刊生産財マーケティング」でもお読みいただけます。

同じ企業の記事

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.1]総合科学とサイバネティクス【前編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.1]総合科学とサイバネティクス【後編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.2]第3次産業革命のさなかにロボット開発へ【前編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.3]手探りの試作機開発から産ロボ事業参入へ【前編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.3]手探りの試作機開発から産ロボ事業参入へ【後編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.4]初めての国際学会で教示レス技術など発表【前編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.4]初めての国際学会で 教示レス技術など発表【後編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.5]30年前のAIロボットシステムへのチャレンジ【前編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.5]30年前のAIロボットシステムへのチャレンジ【後編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.6]40歳で突然の異動、事業部門の管理職に【前編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.6]40歳で突然の異動、事業部門の管理職に【後編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.7]ロボット事業を一本化、稲沢から名古屋へ【前編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.7]ロボット事業を一本化、稲沢から名古屋へ【後編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.8]第3ラウンドは本社へ、技師長職で社会活動【前編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.8]第3ラウンドは本社へ、技師長職で社会活動【後編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.9]学術と産業をつなぐ 、理事を経て学会長に【前編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.9]学術と産業をつなぐ 、理事を経て学会長に【後編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.10]設備システムの 「安心・安全」を求めて【前編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.10]設備システムの 「安心・安全」を求めて【後編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.11]注目高まるSIer 、協会設立までの道のり【前編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.11]注目高まるSIer 、協会設立までの道のり【後編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.12(最終回)]技術革新を起こし、国際競争力を強化せよ【前編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.12(最終回)]技術革新を起こし、国際競争力を強化せよ【後編】/小平紀生