「簡単で使いやすい」を高度な技術で実現する【前編】/ファナック 安部健一郎 常務執行役員

初めてでも使いやすく

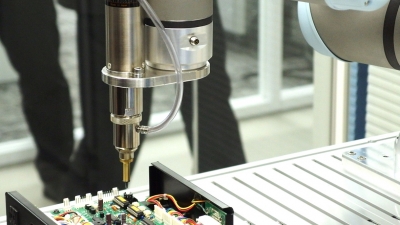

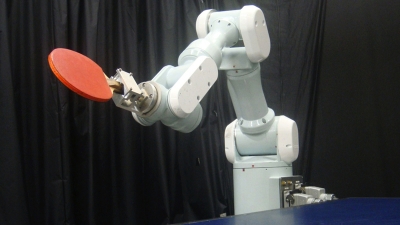

――白いアームに緑の輪が付いたデザインの協働ロボットですね。

以前から、アーム全体が緑色の協働ロボット「CRシリーズ」は販売していました。協働型ではない黄色い産業用ロボットの延長線上にある製品で、黄色いロボットに慣れた人であればCRシリーズは使いやすいと思います。しかし、ロボットを初めて扱う人には少し難しい面もあり、これまでロボットを使ったことがない人を強く意識した商品として「CRXシリーズ」を開発しました。

――CRXは開発のコンセプトから従来のロボットとは大きく異なるのですね。

その通りで、開発過程もこれまで通りにはいきませんでした。われわれ開発陣はロボットのプロですので、ロボットに初めて触れる方にとってどこが難しいのかを感覚的につかむのは困難でした。そこで開発中には、ロボットに触れたことがない人達にも実際に操作してもらい、どこでつまづくのかなどを確認し、改良していきました。開発メンバーには「ロボットに触れたことがない自分の配偶者や子どもでも扱えるほど簡単で、かつ安全なものにしよう」と繰り返し伝えました。

――初心者目線での使いやすさを徹底的に追求したのですね。

使いやすさも重要ですが、ロボットに対する心理的なハードルがあるとまず「使ってみよう」と思ってもらえません。そこで、心理的な抵抗感をなくし、できるだけロボット導入の敷居を下げることも強く意識しました。ロボットの色を変えたのもその一つです。外部の専門家に「多くの台数に囲まれても違和感や威圧感を感じないロボットの色とはどんなものか」と相談すると「壁のような白い色が良い」とのことでしたので、CRXは白基調のデザインとしました。またどこにでも設置しやすいよう電源は工業用200Vではなく100Vを採用しており、小さな町工場などでも導入しやすいと思います。新素材を採用するなど軽量化も図っています。

――CRXの発売は2020年でしたね。

2020年に発売した後、22年や23年にラインアップを拡充し、可搬質量5kgから30kgまでのラインアップをそろえました。その後、食品仕様や塗装に使える防爆仕様なども発売しています。ロボットのハードウエアにはアームの機構から電気系、制御系のものまでいろいろとありますが、ハードは頻繁に変えることができません。そのため少し先のことまで考えてとにかく性能の良いものを採用しています。CRXの機能は発売時と比べ大きく向上していますが、ハードは変えていません。

――「ハードは変えていない」ということは、ソフトウエアは変わった?

ソフトは開発時から大きく進化しています。新規出荷分だけでなく、既設機もお客さま自身で自由にアップデートできるような仕組みを採用しています。

――そうですか。それでは「後編」でその辺りについてうかがえればと思います。

(聞き手・ロボットダイジェスト編集長 八角 秀)