多様なプレーヤーを巻き込み、連携することが鍵になる/経済産業省 石曽根智昭 ロボット政策室長

「イノベーションのジレンマ」を乗り越える

――「イノベーションのジレンマ」とは?

市場が既に出来上がっている業界では、既存顧客の要望に合わせて製品を高品質・高機能にしていく「持続的イノベーション」が進められます。そこに、これまでと異なる新しい価値観に基づいた「破壊的イノベーション」が起こると、それまでの大手企業が対応できずに衰退してしまう現象です。破壊的イノベーションにやられて衰退することは何としても避けなければなりません。

――それは重要ですね。そのためにはどうすれば?

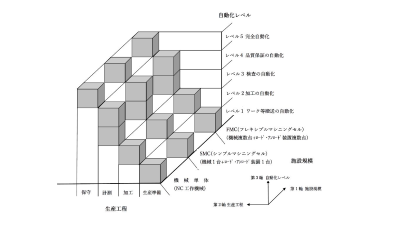

従来の産業用ロボットの価値に加え“新たな価値”を日本からユーザーに提案していく必要があるでしょう。産業用ロボットシステムは「単なる作業用アーム」ではなく、さまざまなセンサーの集合体です。また、現場で直接ワーク(作業対象物)に触れる設備でもあります。こうした特徴と、AIなどの先進技術を組み合わせれば、新たな価値を生み出せるのではないでしょうか。

――具体的には?

一例を挙げると、製造業では近年「サイレントチェンジ」が問題になっています。サプライヤーである海外企業が、発注元に知らせずにこっそりと原材料などの仕様を変更してしまうことです。さまざまなセンサーを搭載したロボットであれば、微妙な重量の違いなどもデータとして把握できますから、サイレントチェンジが行われた際に、異常として検知できるかもしれません。ユーザーが求めるのは、世界のどこでも安定した一定の品質で物を作ることですから、これは新しい付加価値になります。

――なるほど。ロボットならではの提案ですね。

昔の熟練技能者なら「何か違うな、違和感があるな」とサイレントチェンジに気付けたもしれません。それを、ロボットによって再現するわけですね。サイレントチェンジ以外にも、さまざまな品質不良を検出できる可能性があります。

――ロボットが現場作業者だけでなく、品質管理者にもなるわけですね。

品質管理の他にも、新しい付加価値の可能性はたくさんあると思います。新たな価値を創出するにはAIやセンシング、ソフト系企業も含めた多様なプレーヤーが必要です。ロボット業界では、実世界と仮想空間を緊密に連携させる「サイバーフィジカル」が注目を集めています。日本のロボット業界はフィジカル、つまりハードウエアには強いのですが、サイバーの方はそこまでではありません。例えばシミュレーションソフトは欧州メーカーのシェアが高い。業界の外部からロボット産業への参入を増やす必要があると感じています。