産ロボの自作がより身近に/テクノフロンティア2019

増える自作ニーズに応える

ロボットは完成品をロボットメーカーから購入することもできるが、技術力のある工機部門や生産技術部門を擁する企業ならば、要素部品を購入して自作することもできる。社内でのノウハウの蓄積も兼ねて、自作するケースが増えているという。こうしたニーズに応える製品をモーターメーカーなどは積極的に提案した。

オリエンタルモーター(東京都台東区、川人英二社長)は、モーターとドライバー(制御ユニット)を組み合わせた「ハイブリッド制御システムαSTEP(アルファステップ)-AZシリーズ」を使ったロボットアームを展示。「シンプルな小型ロボットの製作にはAZシリーズが最適です」と記載したチラシとともに紹介した。

関節の角度を記憶する機械式ユニット「ABZO(アブゾ)センサ」を内蔵する。電子式の記憶ユニットが要らないためデータ保存用バッテリーも不要で、当然バッテリー交換も必要ない。サーボモーターよりも安価なステッピングモーターがベースのため、比較的低コストなのも特徴だ。小型でロボットアームにも搭載しやすく、アーム先端のハンドの駆動にも活用できる。

静かで手に持って動かせる

マイクロテック・ラボラトリー(相模原市南区、二関智司社長)は、駆動に自社の「μ(マイクロ)DDモーター」を使ったパラレルリンクロボットを展示した。「このロボットは展示会の直前に完成したばかりで、ここが初披露」と営業部の小池朗靖氏は言う。

通常、ロボットを駆動させる場合はモーターと減速機を組み合わせて使用する。減速機は複数のギアからなり、回転数を落とす代わりにトルク(回転する力の強さ)を高める仕組みだ。一方、μDDモーターは減速機なしで使う高トルクのモーターで、直接ロボットを駆動できる。ギアがないため駆動音が静かで、研究室などでも使いやすい。

また、減速機を組み付けると、モーターの出力軸を手で回そうをしてもギアの摩擦で回りにくいが、ギアのないμDDモーターならば出力軸を軽く回すことができる。ロボットの関節に使えば、アームの先端を人がつかんで自在に動かせるようになる。こうした特性は、アームを直接動かしてロボットに動作を覚えさせるダイレクトティーチングや、手元のロボットと同じ動きを他のロボットにもさせるマスタースレーブ制御などに応用できる。

「高トルクを実現できるのは高密度の巻き線技術などがあるからこそ。ロボットに特化した製品ではないが、ロボットにも使用できる」(小池氏)。

モーションコントローラーでロボットまで制御

山洋電気はモーターに加え、昨年開発したモーションコントローラーの新製品「SANMOTION(サンモーション)C」(SMC)を展示した。従来比4分の1の省体積を実現しながらモノのインターネット(IoT)にも対応する製品だ。

高機能仕様のSMC100-Aではロボットの制御にも対応する。「直交ロボット、スカラロボット、パラレルリンクロボットの動作モデルがあらかじめ設定されており、ロボットのサイズなどを入力すれば短時間でプログラムが作れる」とマーケティング部の加藤晃部長は言う。

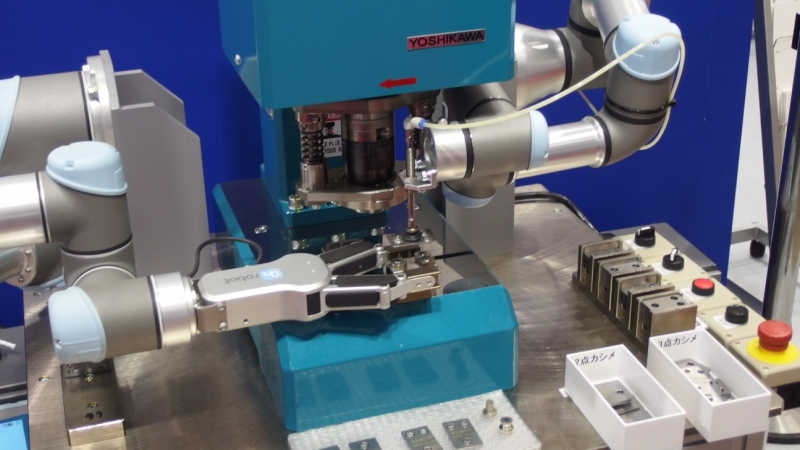

ブースではスカラロボットと直線移動機構を組み合わせ、スマートフォンの組み立てをイメージしたシステムを展示した。

動作の精度や速度などは専門メーカーのハイエンド(高性能)機種に及ばなくとも、自社の仕事に合わせて作った専用ロボットが効果的なケースはあるだろう。内製すればコストも抑えられ、産業用ロボットを自作した経験は専門メーカーのロボットを使いこなす上でも役立ちそうだ。自作するにも技術が要るが、技術力のある企業ならばロボット導入の一つの選択肢と言えそうだ。

(ロボットダイジェスト編集デスク 曽根勇也)