[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.12(最終回)]技術革新を起こし、国際競争力を強化せよ【後編】/小平紀生

過去には日本ロボット学会の第16代会長(2013~14年)を務め、現在も日本ロボット工業会のシステムエンジニアリング部会長など、ロボット業界の要職を数多く務める三菱電機の小平紀生氏。黎明(れいめい)期から40年以上もロボット産業と共に歩んできた同氏に、自身の半生を振り返るとともに、ロボット産業について思うところをつづってもらった。全12回の連載企画「随想:ロボット現役40年、いまだ修行中」の最終回。「自動化について今後は、工学だけでなく経済や経営の課題としても研究を深めたい」と小平氏は語る。

科学技術力の実力勝負

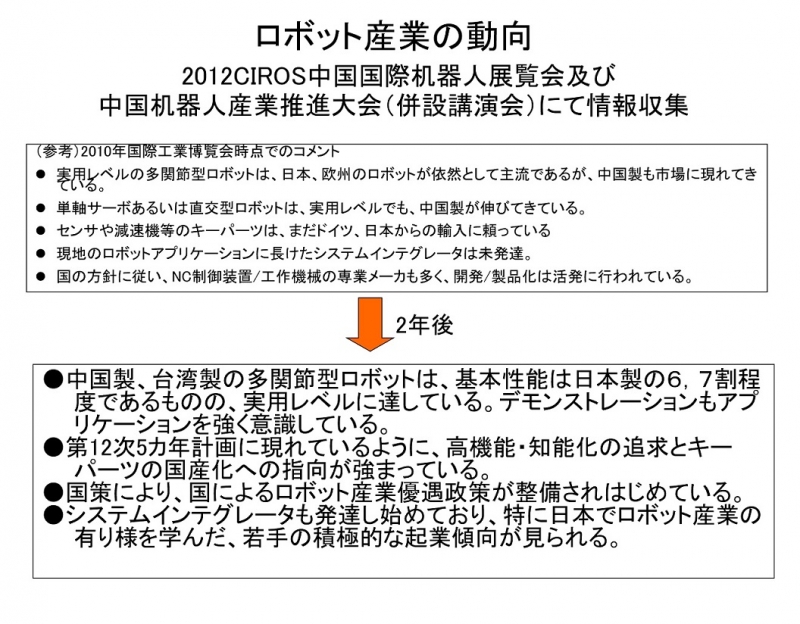

中国の国策の大まかな流れは5年ごとに更新される「5カ年計画」で把握できます。

2006年の第11次5カ年計画では経済発展の量から質への転換、11年の第12次計画では科学技術を背景とした内需拡大、16年の第13次計画では経済成熟を意識した科学技術にとどまらないさまざまな制度のイノベーション推進、と直近の15年間で先進国に追い付き、追い越していく勢いが見られます。

さらに15年に示された「中国製造2025」は、実力で世界一の製造強国を目指すことを宣言したもので、重点産業の2番目に「ハイエンド工作機械とロボット」が明記されました。

中国の製造業もロボット産業もこのような強力な国策を背景にしたものですので、単なるコスト競争で終わるはずもなく、科学技術力の実力勝負になるわけです。

基礎基盤技術と高度応用技術

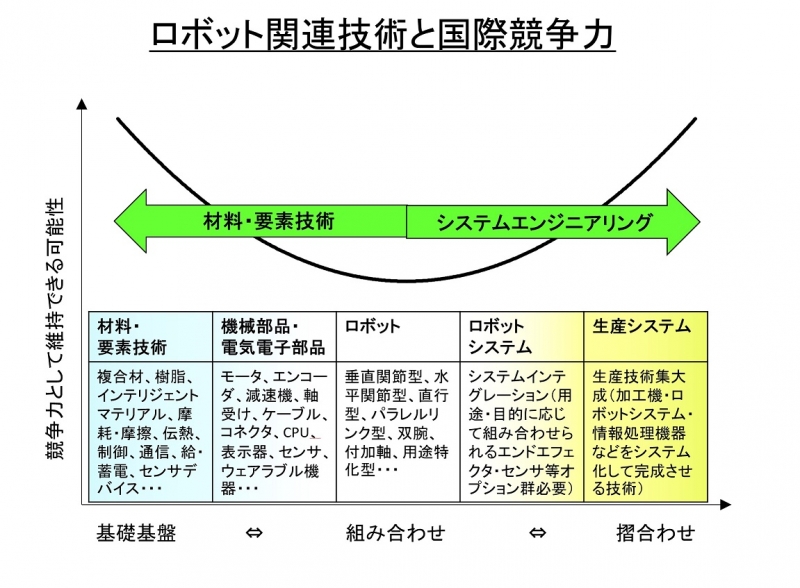

現時点での中国製ロボットと日本製ロボットの機能差・性能差は、第一に材料・要素技術も含めたキーパーツ、第二にシステムエンジニアリングの差によるものが大きいと思います。つまり、このあたりに日本ならではの競争力の根源があります。

今後は、中国などの新興工業国と同じことをやっていたのでは勝ち目は薄く、日本ならではの取り組みを極める必要があります。

幸いにして日本には長年現場で鍛えられた材料・要素技術の蓄積も、ロボットを高度に応用するシステムエンジニアリング技術の蓄積もあります。新興工業国がいずれ追い付いてくるとしても、これら一日の長を生かす努力をすべきと思います。

この連載の第9回(12月号)で、日本ロボット学会(現会長・浅田稔大阪大学教授)の副会長や会長時代に、産学連携に取り組んだことを紹介しました。これまで接点がなかった化学メーカーなど、異分野との情報交換や交流を始めたことにも触れました。

また前回の第11回(2月号)では、システムインテグレーター(SIer、エスアイアー)業界を強くするため業界団体の立ち上げに力を入れたこと。第10回(1月号)では安全面からシステムインテグレーション手法の高度化に取り組んだことをお話ししました。

材料・要素技術とシステムインテグレーション技術、両面でのイノベーションが日本のロボット産業の国際競争力強化につながる。10年ごろからのさまざまな組織で行った業界活動の背景には、実はこうした信念がありました。自己満足かもしれませんが、ある程度の役割を果たせたと思っています。

同じ企業の記事

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.1]総合科学とサイバネティクス【前編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.1]総合科学とサイバネティクス【後編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.2]第3次産業革命のさなかにロボット開発へ【前編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.2]第3次産業革命のさなかにロボット開発へ【後編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.3]手探りの試作機開発から産ロボ事業参入へ【前編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.3]手探りの試作機開発から産ロボ事業参入へ【後編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.4]初めての国際学会で教示レス技術など発表【前編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.4]初めての国際学会で 教示レス技術など発表【後編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.5]30年前のAIロボットシステムへのチャレンジ【前編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.5]30年前のAIロボットシステムへのチャレンジ【後編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.6]40歳で突然の異動、事業部門の管理職に【前編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.6]40歳で突然の異動、事業部門の管理職に【後編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.7]ロボット事業を一本化、稲沢から名古屋へ【前編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.7]ロボット事業を一本化、稲沢から名古屋へ【後編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.8]第3ラウンドは本社へ、技師長職で社会活動【前編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.8]第3ラウンドは本社へ、技師長職で社会活動【後編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.9]学術と産業をつなぐ 、理事を経て学会長に【前編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.9]学術と産業をつなぐ 、理事を経て学会長に【後編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.10]設備システムの 「安心・安全」を求めて【前編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.10]設備システムの 「安心・安全」を求めて【後編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.11]注目高まるSIer 、協会設立までの道のり【前編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.11]注目高まるSIer 、協会設立までの道のり【後編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.12(最終回)]技術革新を起こし、国際競争力を強化せよ【前編】/小平紀生