[SIerを訪ねてvol.36]協働ロボットを使い倒せ! ユーザーと共に作るシステム/日晃オートメ

自動車業界は「100年に一度の大変革期」に直面しており、従来の内燃機関車から電動車へのシフトが急速に進んでいる。日晃オートメは自動車業界向けの売り上げ比率が高いだけに、こうした構造変化が今後の業績に与える影響は大きい。「自動車業界のお客さまとのビジネスは自社の技術力の向上には大切な取り組みだが、経営課題の一つでもある」と沖原社長は分析する。

こうした課題意識を背景に、新たに開発したのが協働ロボットを中核としたシステム「スマートセットアップロボット」だ。協働ロボットやロボットハンド、ビジョンセンサー、キャスター付きの架台などをセットにしたシンプルな構成で、昨年5月に地元の岐阜県で開催された展示会でデモシステムを初披露した。

一般的に普及しているパッケージ仕様のロボットシステムはアプリケーション(応用的な使い方)をピック&プレースなどに絞ることで使いやすさや導入のしやすさを打ち出すケースが多い。これに対し、スマートセットアップロボットは協働ロボットの汎用性や拡張性の高さを生かすためにあえて用途を限定せず、顧客の社内でも用途を改変できるようシンプルな仕様とした。また、スマートセットアップロボットには特定メーカーの協働ロボットが使われるわけではなく、ユーザーニーズに合わせて柔軟に変更できる。周辺機器の追加や変更についても、今後はオプションとして選択できる仕様を用意する考えで、この点は通常のロボットシステム製作と大きく変わらない。

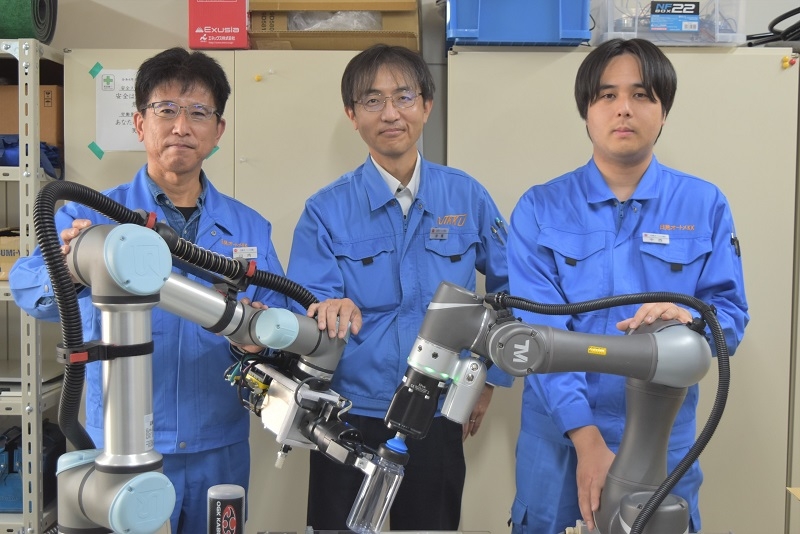

エンドユーザーがスマートセットアップロボットに担わせたい作業内容を考え、その実現可能性の検討や構想設計、機器選定、プログラム作成などはSIerである同社が対応する。製造担当の山内広志次長は「協働ロボットを“使い倒す”システムをお客さまと一緒に作り込めば、お互いにウィンウィンになれるはず。こうしたコンセプトでスマートセットアップロボットを発表した」と語る。

「効果」の適用先を増やす

スマートセットアップロボットには2次元バーコード(QRコード)を使ってプログラムを切り替える仕組みを採用した。エンドユーザーはさせたい仕事の数に応じてQRコードを用意して架台にセットするだけで、後はスマートセットアップロボットがQRコードを自動で読み込み、プログラムを自動で切り替えて作業内容を変更する。LANケーブル一本を接続するだけで、複数台の協働ロボットの連携も可能だ。山内次長は「協働ロボットはイニシャルコストが高く、投資対効果が合わないという理由で導入を断念するお客さまが多い。しかし、協働ロボットは汎用性や拡張性が高いため、さまざまな場所で活用して投資対効果の『効果』の適用先を増やせば、導入のハードルも下がるだろう」と強調する。スマートセットアップロボットは一度納入したら終わりではなく、エンドユーザーと長期間にわたって関係性を構築するためのツールだ。昨年発表したばかりで導入実績はまだないが、展示会でのPRを通じて既に多くの企業から引き合いや問い合わせがあるという。同社は自動車以外の業界の新規顧客を開拓する手段としても、スマートセットアップロボットに大きな期待を寄せている。(ロボットダイジェスト編集部桑崎厚史)