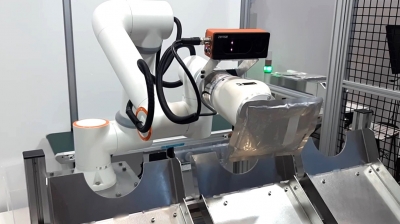

記者もやってみた! 触れた瞬間「ピタッ」と止まるロボット用安全カバー【前編】/三重ロボット外装技術研究所

単純な仕組みで難しい技術は使わず

柔らかロボDは一体どのような仕組みで、触れた瞬間にロボットを停止させているのか。高価なセンサーなどを使っているのか――?

この疑問に対し、森社長は「単純な仕組みを採用し、難しい技術は一切使っていない」と答える。「柔らかロボDの内部は空洞で、この内部構造が最大の肝」と続ける。

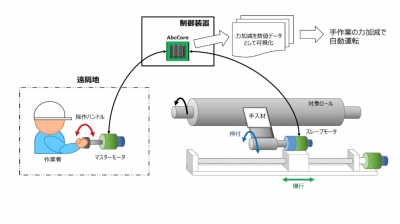

柔らかロボDに何らかの衝撃が加わると、カバー内部の空気が流動する。この空気の流れを流量センサーで捉え、物体との接触を検知する。接触を検知したら、ほぼリアルタイムでロボットに動作を停止するよう信号を送る仕組みだ。

森社長は「子どもが履く、歩くと音が鳴るサンダルと同じ原理。柔らかロボDはカバーに空洞を設けるだけなので構造がシンプルで分かりやすい」と語る。

ただ、内部は完全な空洞ではなく、一部にリブ(補強用の部材)なども配置されている。リブの配置などは同社が独自に編み出したもので、特許も取得した。

外力を測定するひずみゲージや、人の手などから発生する静電容量の変化を検知する静電容量センサーなど、接触検知の用途で広く普及しているセンサーは使わなかった。

森社長は「ひずみゲージも静電容量センサーも安全カバーの内部に入れるもの。広い面積に対応するにはより多くのセンサーが必要になり、カバーの大量生産がしにくい。また、ロボットのアームは3次元の自由形状が多いが、これらのセンサーは曲面形状に対応できないなどの制約があった」と述べる。

一方、柔らかロボDに使ったセンサーは、空気の動きさえ読み取れれば機能する。そのため、安全カバーの内部にわざわざセンサーを入れる必要がなく、3次元形状にも柔軟に対応できる。読み取る対象が空気の動きなので、1個のセンサーでより広い面積にも対応できる。

大量生産でき、形状に自由度も

前述の通り、素材にウレタンを採用したことも柔らかロボDのポイントだ。ウレタンは自動車のシートやクッションなど、身の回りにあるものによく使われる。また、型を使って成形できることも大きい。大量に生産でき、形状に自由度も持たせることもできる。ここまでは記者の体験を中心に、柔らかロボDの特徴や仕組みを紹介した。後編では、柔らかロボDに関するビジネスモデルや開発秘話をリポートする。森社長は「メーカーとして柔らかロボDを外販するつもりはない」と言い切る。では、同社が目指す、柔らかロボDのビジネスモデルとは一体――?――後編へつづく(ロボットダイジェスト編集部桑崎厚史)