3Dソフト開発の悩みを解決へ導き、頼れるパートナーに/スペイシャル

基本機能はAGMで簡単に

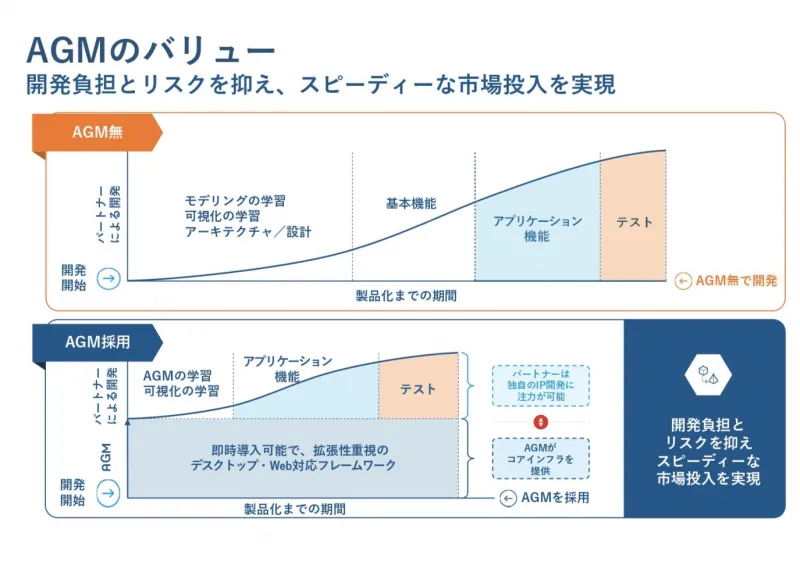

Data Prepと並んで同社が提案を強める「AGM」もまた、顧客のソフト開発を支援する。AGMは「Accelerated Go to Market(アクセラレーテッド・ゴー・トゥー・マーケット)」の略で、「上市までの開発期間を最短に」との意味が込められている。

一般的な3Dソフトが備える基本的な機能を実装するのに必要な、ソースコードやプロジェクトファイルをパッケージ化しており、AGMを使えばその機能に関して開発期間を短縮できるというわけだ。

基本的な機能とは例えば、直前の操作を取り消す「undo(アンドゥ)」や、取り消した操作をやり直す「redo(リドゥ)」など。文書作成ソフトを思い浮かべてもらえればイメージしやすいだろう。

「ソフト上ではショートカットキーを押すだけでこれらの機能を簡単に実行できるが、その裏では複雑な処理をしている。当然、その実装も単純ではない」と佐藤ディレクターは説明する。

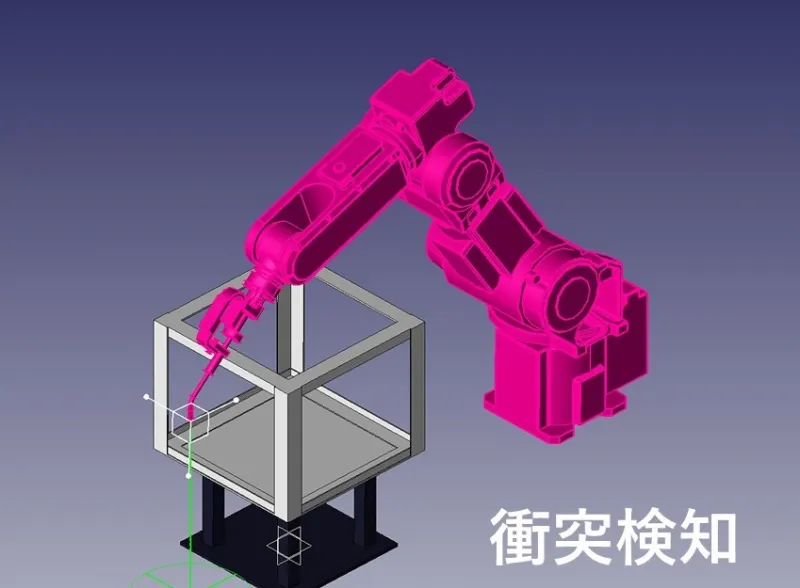

オフライン・ティーチング・ソフトでは、ロボットの3Dモデルを扱うため、一層データの処理が複雑化する。undoやredoなどは基本的な機能だけに、不具合があればソフトとして成立しなくなってしまう。

そこでAGMを使えば、基本的な機能を簡単かつ確実に実装できる。世界中で60社以上に販売実績があり、顧客からは「基本機能の実装に失敗するリスクがなくなり、開発期間の短縮にもなった」との声が多く寄せられるという。

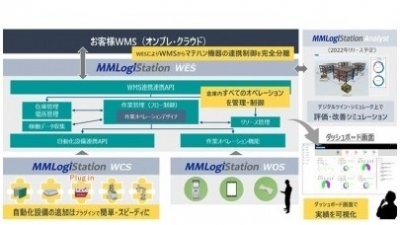

AGMは同社のSDKと親和性が高く、AGMとData Prepの両面で顧客のオフライン・ティーチング・ソフト開発を支援するのが、ロボット市場に向けた近年のスペイシャルの戦略だ。

発展性を見込んで

ロボット市場への提案を強化する背景について、佐藤ディレクターは「ロボットのさらなる普及の鍵を握るのはオフライン・ティーチング・ソフトであり、開発競争がますます激化する可能性が高いため」と話す。

ロボットを使うには、必ずといってよいほどティーチングが付いて回る。つまりティーチングの難しさがそのままロボット導入のハードルの高さに直結するため、その課題解決に向け開発がさらに活発化すると同社はみる。

ロボット向けの提案を始めたのは今から20年ほど前。2004年に初めてロボット関連の案件を受けたのを機に、市場への参入を決めた。07年には日本のロボットメーカーにも採用されるなど着々と販売実績を伸ばし、昨年12月には川崎重工業が、3D InterOpやAGMを用いて開発したソフト「neoROSET(ネオロゼット)」を発売した。現在は同社の売り上げのうち、ロボット向けがすでに全体の3分の1を占めており、米国本社の開発拠点も注力分野として狙いを定める。