溶接ロボが狙う次の展開/2022国際ウエルディングショー

多品種少量を見据えて

パナソニックコネクト(東京都中央区、樋口泰行社長)は、ロボット3台が連動する溶接システムを展示した。

まず、容器内に無造作に置かれたワークを取り出す「ばら積みピッキング」でワークを補助具(ジグ)に設置。次に溶接ロボットが溶接をし、最後に外観検査をする。

溶接ロボット以外のロボットは、シミュレーション上で動作をプログラムできる同社のシステム「VRPS」で教示した。また、溶接向けのIoTシステム「iWNB」で溶接時の条件や外観検査の結果をひも付けできる。多品種少量生産が増え、溶接ラインにさまざまな種類の部品を連続して流して加工する混流生産が広がる中でも、トレーサビリティ(追跡可能性)の強化などにも使える。

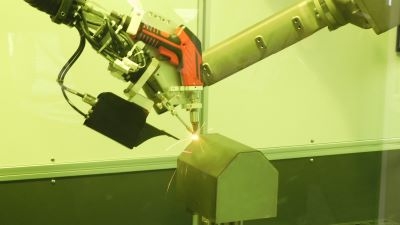

他にも、電気自動車(EV)向けに銅や銅合金の部品が増えると見込んでおり、銅での熱吸収率が高い、青色レーザーの発振器を参考出展した。また、初心者向けに加工手順などを操作画面で確認できるアーク溶接機「400NE1シリーズ」を会場で発表した。

ファナックは3台のロボットを連動させて、ジグなしで溶接する展示をした。両脇の2台で曲がったパイプ素材の両端を持ち、中央のロボットで溶接する。溶接時にはワーク形状をロボット先端のレーザーで読み取っており、パイプ中央にある接手部分では外形に倣って位置補正をしながら溶接するデモをした。

担当者は「多品種少量生産が広がると、新たなワークに対処するたびにジグを設計するのが手間になる。ロボットで対応できれば、生産性は大いに上がる」とアピールする。

ブースには協働ロボット「CRX-10iA」を直接動かして教示する「ダイレクトティーチング」の体験コーナーも設けた。これから溶接向けにロボットを導入する来場者に扱いやすさをアピールした。

輸入商社の愛知産業(東京都品川区、井上博貴社長)も協働ロボット「CRX-10iA」を使った溶接ロボットを展示した。自社で扱うオーストリアのフロニウスの溶接機を組み合わせたパッケージ製品。プログラミングの知識がなくても簡単で直感的に教示作業をできる点などを訴求した。

担当者は「扱いやすさもあるが、ゲーム感覚で教示できる。これをきっかけに、若者に溶接への興味を持ってほしい思いもあり、開発した」と思いを話す。