[特集FOOMA JAPAN2021 vol.4]包装での産ロボの用途が、10年で一変/大森機械工業

包装システムは包装機械メーカーが構築すべき

扱う食品の種類が増えたため、包装機械のような特定の用途に特化した専用の機械では、担いきれない作業も増えた。従来は人が追加で補完作業をしていたが、人手不足の課題もある。

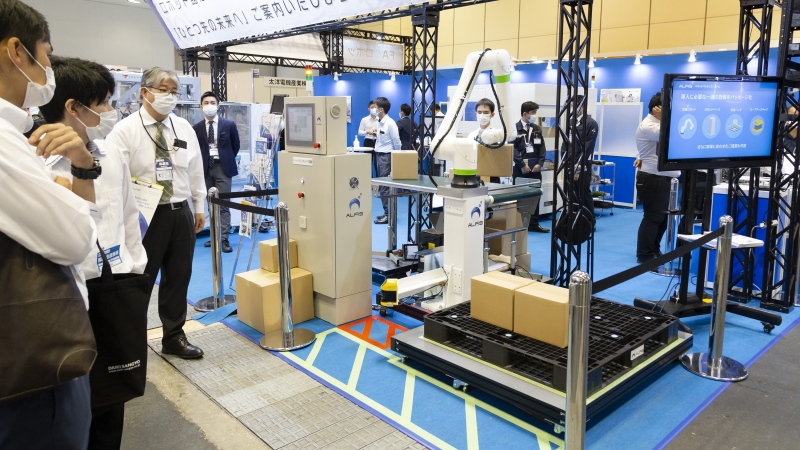

そこで、汎用性の高いロボットの活用が、上流から下流まで包装ラインの全体へと広がっている。

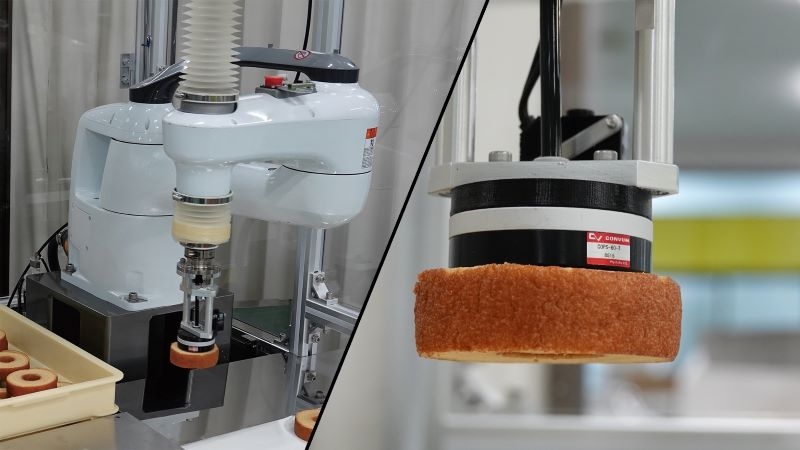

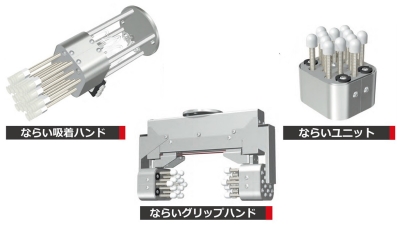

同社はロボットハンドや関連装置の開発を含めて、ユーザーごとにシステムを構築する。

山中チーフは「個別案件にそれぞれ対応するのは、手間がかかり、難題も多い。それでも、包装システムは包装機械メーカーが構築すべき」と訴える。

理由の一つは、システム全体の協調の難しさだ。包装機械とロボット、コンベヤーなどはシステム全体で同期させて連動することで、対象物の滞留などのボトルネックがない包装ラインとなる。

ロボットや各種コンベヤーを包装ラインで使う場合には、包装機との協調が肝になる。そのため、包装機を熟知する機械メーカーがシステム全体を手掛ける意義は大きいという。

ロボットハンドが難しい

食品業界では「包装容器のプラスチック以外の素材への移行」や「廃棄食品の削減」が新たなトレンドに挙がる。包装に新素材を使ったり、食品の保存期間が伸びるような包装の仕方が盛んに開発されている。それを扱う包装システムにも、進化を求められる。山中チーフは「今後も業界のトレンドと個別のニーズの双方に、最適な包装システムを自社で構築して提案し続けたい。今回のFOOMAJAPANでもロボットを使ったシステム構築の実績などを紹介するので、ぜひともブースにお越しいただければ」と話す。(ロボットダイジェスト編集部西塚将喜)特集FOOMAJAPAN2021~食品産業の自動化が加速する16pxポップアップを開くには、Shift+Enterを押してくださいポップアップを開くには、Shift+Enterを押してくださいポップアップを開くには、Shift+Enterを押してくださいポップアップを開くには、Shift+Enterを押してください417ワード