[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.10]設備システムの 「安心・安全」を求めて【後編】/小平紀生

ロボットの安全資格創設へ

RIPS策定活動でのこのような状況は、SIerに対するリスクアセスメント普及活動の必要性を強く感じさせるものでした。16年5月の日本ロボット工業会システムエンジニアリング部会で、ロボットメーカー各社とこの問題を議論しました。

当時、安全に関する資格認証として日本電気制御機器工業会(NECA、会長・尾武宗紀オムロン執行役員)が創設した「セーフティアセッサ制度」が既に存在しました。この制度は機械安全に関する知識と判断能力を問うものです。当面は各社から関係の深いSIerに対して、同試験の受験を推奨することになりました。

全くの偶然でしたが翌日、日本ロボット工業会の総会後の懇親会で、セーフティアセッサの創設に関わったIDECの藤田俊弘常務執行役員にお会いし、この話をしました。

その場で「実は業界横断的に安全を推進する団体の立ち上げ準備に入っている」との話を打ち明けられ、そこで「セーフティアセッサのロボット版を検討しようか」という話に発展しました。

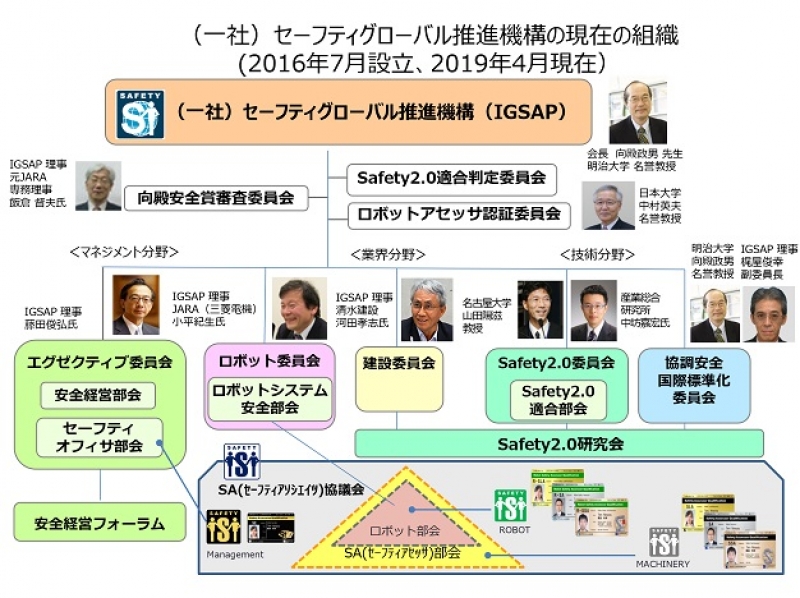

そんないきさつで、16年7月のセーフティグローバル推進機構(IGSAP、会長・向殿政男明治大学名誉教授)の設立時から、ロボット工業会を代表する形で理事として参加しました。またまた思わぬ急展開でした。

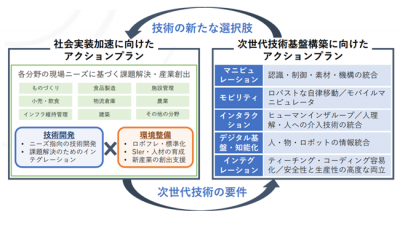

IGSAPの基本的な考え方に「Safety(セーフティ)2.0」というものがあります。人の注意・努力で安全を確保するセーフティ0.0、危険源の隔離で安全を確保するセーフティ1.0に対して、今後求められる「人と機械源の共存下で安全を確保する協調安全」という考え方をセーフティ2.0としています。

セーフティ2.0の議論は今でも続いていますが、本質的には時々刻々と変化するリスクを一括して封じ込めるのではなく、変化する状況に対応して安全が確保できる技術体系を作り上げることではないかと思います。

IGSAPの活動は製造現場のみならず、建設現場なども対象としていますが、製造現場の代表例としてまずロボット委員会を立ち上げました。ロボット委員会では幸運にも、日本のロボット安全に関するオーソリティー(権威)である名古屋大学の山田陽滋教授、労働安全衛生総合研究所の池田博康部長のお二方をお迎えでき、18年にロボットシステムの安全に関する資格認証制度「ロボットセーフティアセッサ制度」を創設することができました。

19年夏までに3回の試験が実施されて、およそ600人の方々が受験され、そのうち300人あまりが合格されています。工場自動化(ファクトリーオートメーション=FA)に関連するSIerやロボットメーカー、生産現場で自動化設備に関わる方々に活用いただければと思います。

「安全はコストではなく投資である」、これはIGSAPの向殿会長の言葉です。事故は起きてしまったら大ごとですが、起きないのが正常なので「安全の投資対効果」を評価する方法は確立されていません。このあたりも今後の課題だと思います。

――終わり

(構成・ロボットダイジェスト編集デスク 曽根勇也)

小平紀生(こだいら・のりお)1975年東京工業大学機械物理工学科卒業、同年三菱電機入社。2004年主管技師長、13年主席技監。日本ロボット学会会長などを歴任し、現在は日本ロボット工業会のシステムエンジニアリング部会長やロボット技術検討部会長、FA・ロボットシステムインテグレータ協会参与、セフティグローバル推進機構理事兼ロボット委員会委員長などを務める。東京都出身、67歳。※本記事は設備材やFAの専門誌「月刊生産財マーケティング」でもお読みいただけます。

同じ企業の記事

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.1]総合科学とサイバネティクス【前編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.1]総合科学とサイバネティクス【後編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.2]第3次産業革命のさなかにロボット開発へ【前編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.2]第3次産業革命のさなかにロボット開発へ【後編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.3]手探りの試作機開発から産ロボ事業参入へ【前編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.3]手探りの試作機開発から産ロボ事業参入へ【後編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.4]初めての国際学会で教示レス技術など発表【前編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.4]初めての国際学会で 教示レス技術など発表【後編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.5]30年前のAIロボットシステムへのチャレンジ【前編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.5]30年前のAIロボットシステムへのチャレンジ【後編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.6]40歳で突然の異動、事業部門の管理職に【前編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.6]40歳で突然の異動、事業部門の管理職に【後編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.7]ロボット事業を一本化、稲沢から名古屋へ【前編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.7]ロボット事業を一本化、稲沢から名古屋へ【後編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.8]第3ラウンドは本社へ、技師長職で社会活動【前編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.8]第3ラウンドは本社へ、技師長職で社会活動【後編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.9]学術と産業をつなぐ 、理事を経て学会長に【前編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.9]学術と産業をつなぐ 、理事を経て学会長に【後編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.10]設備システムの 「安心・安全」を求めて【前編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.11]注目高まるSIer 、協会設立までの道のり【前編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.11]注目高まるSIer 、協会設立までの道のり【後編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.12(最終回)]技術革新を起こし、国際競争力を強化せよ【前編】/小平紀生

>>[随想:ロボット現役40年、いまだ修行中vol.12(最終回)]技術革新を起こし、国際競争力を強化せよ【後編】/小平紀生